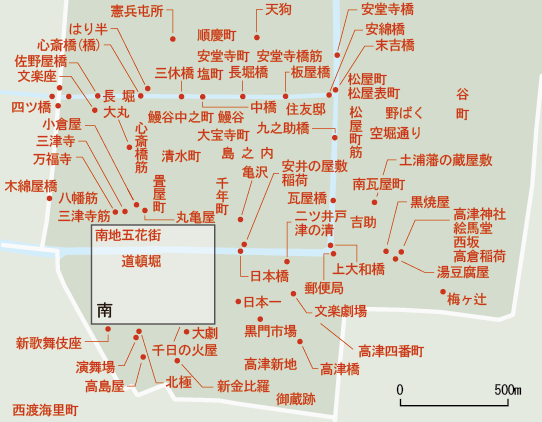

中央区

中央区

| 中央区 その2 | ||

|

圓朝地名図譜 圓朝地名図譜 |

|

| 熊「へえへえ、高津さん、仁徳天皇よう知ってる、それから」 若「ああせわしな……ご参詣をすませてから絵馬堂の茶店で一服した」 熊「絵馬堂、向こう見晴らしがよろしい。道頓堀まで一目に見える。腰かけるなり茶(ぶぶ)くんでくる羊羹持ってくる。向この羊羹、分厚うてうまい……」 (桂米朝(3) 「崇徳院」) 桂米朝,『米朝落語全集』 第3巻,創元社(1981) |

||

|

○「南地やつたら(鯛よりも、その勢は初鰹)てなもんや」 △「なる程…(中略)…阪町は」 ○「昆布卷の、なかに鮒ありもろこあり、とゆきんかいな」 △「ウン……島の内は」 ○「島の内なら(風鈴の、音も涼しき洗ひ鯉)と、マア行くかな」 (桂小春團治「魚の狂句」) 上方,19,44 (1932) |

| 地点名 | この1題・登場回数 | 位 置 | 備 考 | 写真と撮影年 | |||

| 南区 | みなみく | 阿武松(三一談志2:06) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) | 中央区 | 東区と合併して中央区となる前の旧南区.このページに載っている地名が南区のもの. "二十六代 大錦卯一郎は大阪の南区"(阿武松) |

|||

| 順慶町 | じゅんけいまち | 月宮殿星の都(三一上方2:03) など 5件3題 (上方5件) | 中央区南船場あたり | 順慶町(じゅんけいまち).筒井順慶がこの地を拝領したことによるという.長堀通の3本北の通り.西は新町橋へ通じ,縁日の夜店で有名だった.西横堀跡の高速道路下(南船場4-13)に,順慶町夕市の説明板がある. "アノ順慶町の方はどっちへ往ったらよろしおますやろ"(月宮殿星の都) |

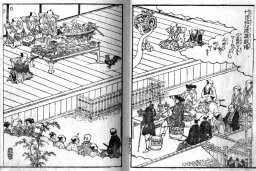

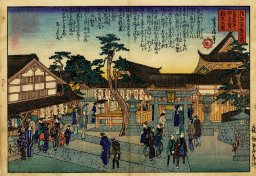

順慶町夜店(浪花名所図会.国会図書館蔵) |  |

2021 |

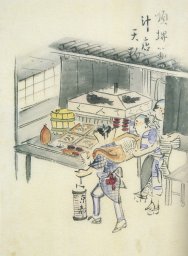

| 順慶町:天狗 | てんぐ | 夢見八兵衛(三一上方1:07) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場1-16か | 天狗楼.堺筋を東に入ったところ.『花の下影』(清文堂出版 (1986))に,汁店として店先の絵が載っている.絵で見るよりも大きな店で,寄合も開かれたのだろう. "夜番には持ち場持ち場がありますねん、第一、年に一度の大会がありますねん(中略)たいてい順慶町の天狗です"(夢見八兵衛) |

順慶町筋 汁店天狗(花の下影) |  |

2021 |

| 憲兵屯所 | けんぺいとんしょ | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場3-2 | 旧順慶町3丁目にあった大阪憲兵隊本部.こんなのも名所かと思ったら,塀から差し出された桜が名物だった. "ケンケン憲兵屯所でも行けるもの"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 安堂寺町 | あんどうじまち | 次の御用日(三一上方1:15) など 5件3題 (上方5件) | 中央区安堂寺町あたり | 安堂寺橋西側の安堂寺町は,南船場となってしまった.現在の安堂寺町は内安堂寺町.町内で天平十一年造安曇寺(あずみじ/あんどうじ)の銘がかすかに残る石像地蔵尊が発掘された.この油掛地蔵は今,南船場1-12に移設されている. "安堂寺町一丁目に樫木屋佐兵衛さんというお宅がござりました"(次の御用日) |

油掛地蔵 |  |

2005 |

| 塩町 | しおまち | 猿後家(講文庫6:30) など 3件3題 (上方3件) | 中央区南船場 | 長堀通の1本北の通り.堺筋にあった砂糖問屋が塩町に移転してきて,塩町なのに砂糖を扱うようになった.大阪砂糖取引所(旧塩町2)は堂島取引所に吸収された.今でも砂糖会館が南船場2-10にある. "心斎橋の塩町のかどに、和田喜という絵草紙やがございます"(猿後家) |

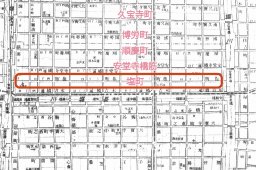

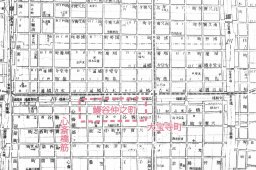

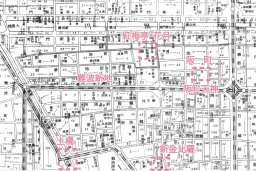

大正期大阪地図(部分) |  |

2021 |

| 長堀 | ながほり | 宇治の柴船(青小南:12) など 8件8題 (上方8件) | 中央区, 西区 | 2つの横堀をつなぐ東西堀割が長堀.心斎橋などが架かっていた.干あげて地下を駐車場として利用している.「宇治の柴船」の主人公は,長堀の材木問屋の若旦那の設定.材木問屋だから,宇治川の急流で小舟をたくみに操る. "材木と申しますと、東京では深川の木場、大阪のほうへまいりますと長堀川"(宇治の柴船) |

クリスタ長堀 |  |

2008 |

| 安綿橋 | やすわたばし | 佐々木裁き(三一上方1:06) など 7件3題 (上方7件) | 中央区南船場1〜島之内1 | 長堀川の最も東,末吉橋西詰交差点にあたる位置に架かっていた.板屋橋筋から箒屋町筋を1本へだててさらに東にあたる.現存しない.南組の総年寄の安井九兵衛と綿屋某が協力して架けたとの説明がある. "末吉橋を渡ると安綿橋"(佐々木裁き) |

安綿橋説明板 |  |

2021 |

| 板屋橋 | いたやばし | 住吉駕籠(創元米朝5:01) など 2件1題 (上方2件) | 中央区南船場1-8・17〜島之内1-10・11 | 板屋橋筋に架かっていた.川は長堀川.堺筋から八百屋町筋を1本へだててさらに東にあたる.現存しないが説明板がある.新橋ともいった.住吉鳥居前で客待ちをする駕籠屋をなぶる夫婦者の行き先が板屋橋になる. "そうでんなあ、板屋橋。へえ、もう高いことは言えしまへんが、オンテだけやってもらえまへんやろかなあ"(住吉駕籠) |

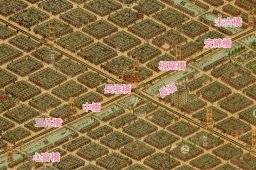

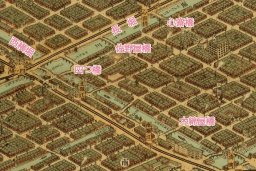

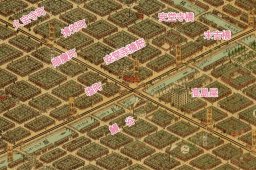

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |  |

2021 |

| 長堀橋 | ながほりばし | 古手買(桂米朝集成, 岩波書店 (2004)) | 中央区南船場〜島之内1・東心斎橋1 | 堺筋に架かっていた.川は長堀川.現存しないが,北東詰に長堀橋跡を示すモニュメントが建てられている. "長堀橋の、さァ、南か北か分からんが……"(古手買) |

長堀橋跡記念碑 |  |

2021 |

| 中橋 | なかばし | 植木屋娘(新和上方復刻:02) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場2〜東心斎橋1 | 中橋筋に架かっていた.川は長堀川.三休橋の東で,難波橋筋を1本へだててさらに東は長堀橋になる.現存しないが,親柱が残されている. "瓦町二丁目、中橋を北へ入った所で生まれました"(植木屋娘) |

中橋親橋 |  |

2005 |

| 三休橋 | さんきゅうばし | おとめ狐(講談倶楽部, 3(6) (1913)) | 中央区南船場3〜東心斎橋1 | 三休橋筋に架かっていた.川は長堀川.周囲の心斎橋,中橋,長堀橋を休ませるために三休橋と名づけられたという面白い説が伝わっている.堀ともに今はないが,交差点名やバス停に名が残っている. "向ふが三休橋と云ふたら此方は丼池だとか"(おとめ狐) |

三休橋バス停 |  |

2021 |

| 心斎橋(橋) | しんさいばし | 延陽伯(講古典上方1:10) など 4件3題 (上方4件) | 中央区心斎橋筋1〜南船場3 | 心斎橋筋(別項)に架かっていた.川は長堀川.今はない.明治時代の鉄橋は鶴見緑地に保存されている.その後は,アーチ型の石橋となる.長堀が埋められて,橋を模した歩道橋に利用するとは奇妙. "ホレ、わしと心斎橋の北詰で会うたやろが"(延陽伯) |

今の心斎橋 |  |

2005 |

| 心斎橋筋 | しんさいばしすじ | 蔵丁稚(創元米朝2:08) など 15件8題 (圓朝1件, 上方14件) | 中央区心斎橋筋あたり | かつては北の順慶町がにぎやかだった.今はデパート等がならぶ南側が繁華.銀座をぶらつく銀ブラと同じ意味の心ブラは,死語となってしまった.大阪歴史博物館に心斎橋筋のモダンな様子が再現されている. "心斎橋筋歩いてて、お母はんに会いましたんで"(蔵丁稚) |

心斎橋筋(大阪歴史博物館) |  |

2021 |

| はり半 | はりはん | 淀川(阪大上方13:1) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場3-5か | 心斎橋の料亭播半.本店のほか,洋館,鳥料理の支店もあった.戦災で失われる.唯一,甲山の山腹に移った料理旅館が営業していたが,2005年に事実上休業し,敷地は買収された.長老円都師の噺なので,心斎橋時代のことだろう. "昔ははり半の吸物、信楽の刺身、入船の黒豆"(淀川) |

はり半(甲陽園) |  |

2006 |

| 四ツ橋 | よつはし | 辻占茶屋(講小文枝:02) など 6件5題 (上方6件) | 中央区南船場4,西心斎橋1,西区新町1,北堀江1 | 長堀川と西横堀川の交差するところに井桁状に架かっていた4つの橋の総称.小西來山の句,"涼しさに四つ橋を四つ渡りけり".句碑は中央区側に移設された.各橋名(上繋橋,炭屋橋,下繋橋,吉野屋橋)は,「解けやらぬ下関水」(続々珍品復活上方落語選集, 燃焼社(2003))に登場する. "四ツ橋へ来たなあ。梅乃、ほんなら、死のか"(辻占茶屋) |

四ツ橋小西來山句碑 |  |

2005 |

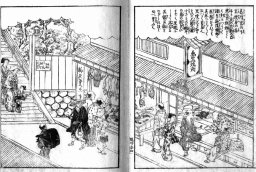

| 佐野屋橋 | さのやばし | 大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場4〜西心斎橋1 | 佐野屋橋筋に架かっていた.川は長堀川.御堂筋の1本西にあたる.現存しない.心斎橋から佐野屋橋にかけて石材が積まれており,長堀の石浜と呼ばれていた.『滑稽浪花名所』では,石浜の陰にひそんでいる夜鷹が描かれている.顔だけ真っ白に塗った夜鷹が,むりに客を引っぱり込もうとでもしているのだろうか.男の袖がちぎれてしまっている. "小橋屋のところから佐野屋橋、あの辺は恵比須鯛を飾って"(大阪名所 四季の夢) |

長堀石浜(滑稽浪花名所) |  |

2021 |

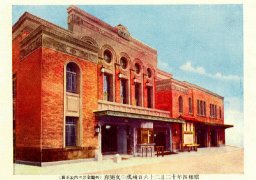

| 文楽座 | ぶんらくざ | 淀五郎(集英圓生2:06) 1件1題 (東京1件) | 中央区西心斎橋1-11か | 時代により位置と経営者が違う.松竹が経営した四ツ橋の文楽座は,1929(昭和4)年に竣工し,大戦後の混乱期を経て,1956年に閉場した.その後,文楽興行の場は道頓堀に移る.松竹が経営から手を引いたため,1963年には朝日座に舞台を移し,現在の日本橋の国立文楽劇場で現在に至る.用例は圓生(6)の速記なので,文楽が盛んだった四ツ橋時代としたい.四ツ橋の文楽座では,戦後まもなく寄席が開かれており,これが人気だったことから,映画館だった戎橋松竹の寄席転向につながる. "大阪へまいりますと、人形浄瑠璃の文楽座では四段目のところは「通さん場」といいまして"(淀五郎) |

昭和四年十二月二十六日竣成の文楽座(外観全景の内表正面) |  |

2021 |

| 島之内 | しまのうち | 帯久(創元米朝5:11) など 37件21題 (圓朝1件, 東京2件, 上方34件) | 中央区 | 東西横堀,長堀,道頓堀に囲まれた地域.千筋,万筋,はちまん筋,みな縞のうち,という小噺がある.まだ落語を演じる場所が少なかった1970年代に,島之内教会を会場に島之内寄席が開かれていた, "北が長堀で南が道頓堀、それから東横堀西横堀、こう四つの堀に囲まれた中をあれ島の内というんですな"(帯久) |

島之内教会 |  |

2005 |

| 鰻谷 | うなぎだに | お文さん(講小文枝:10) など 5件4題 (上方5件) | 中央区東心斎橋1あたり | 鰻谷には,稲荷座(別項)のあとを受けた文楽座があった.鰻谷の地名の由来をこじつけた「鰻谷」という噺がある.菱又(ひしまた)という料理屋の女将さんのお谷が工夫して,ウナギの蒲焼きこしらえた.だから,魚偏に日四又で鰻という字になった.それと女将の谷を組み合わせて,鰻谷という地名ができた.あらすじだけだと,とってつけたような印象になる.残念ながら速記は残っておらず,本来の味わいはわからない. "おやッ、あんたァ、鰻谷のご寮人さん"(お文さん) |

鰻谷あたり |  |

2021 |

| 鰻谷中之町 | うなぎだになかのちょう | お文さん(騒人名作07:11) 1件1題 (上方1件) | 中央区東心斎橋1あたり | 長堀通の1本南の通り.お文というお妾さんが,この町内に囲われていた.これを乳母として家に引きこもうというのが,「お文さん」という落語."さん"をつけたばっかりに,蓮如の御文章(御文)と勘違いされる. "鰻谷の中之町に一軒借って、囲うておましたのや"(お文さん) |

鰻谷中之町旧町名継承碑 |  |

2021 |

| 住友邸 | すみともてい | 高津の富(三一上方2:10) など 10件5題 (東京1件, 上方9件) | 中央区島之内1 | 銅座へ収める銅を精錬した.住友友以の代に京都から移転してきた.板塀で囲まれた住友の屋敷跡も,今は公園になっている.東横堀に面して住友の浜(佐々木政談)と呼ばれていた.住友銅吹所の様子は,大阪歴史博物館に模型として展示されている. "解った、この間住友はんへ賊が入ったという噂や、あんた賊の片割れやないか"(高津の富) |

住友銅吹所跡 |  |

1983 |

| 大宝寺町 | だいほうじまち | らくだ(講古典上方2:02) など 7件2題 (上方7件) | 中央区東心斎橋1あたり | 鰻谷中之町の1本南の通り.「らくだ」の葬礼のルートでは,大宝寺町のうちでも,堺筋あたりになる.ここで,汚い葬式だと言ってきた砂糖屋に因縁をつける.「悋気の独楽」の小僧さんがご執心だったのは,妾宅ではなく大宝寺町の金物屋で売っている矢立. "大宝寺町を堺筋へ出て南へ曲がりますと、夕景になります"(らくだ) |

大正期大阪地図(部分) |  |

2021 |

| 大丸 | だいまる | 高津の富(創元米朝2:13) など 16件7題 (上方16件) | 中央区心斎橋筋1-7 | 心斎橋の大丸呉服店.銘板には1717年創業とあるが,これは伏見京町時代で,大坂進出は1726年のこと.それでも英国の老舗デパート,ハロッズより古いぞ. "五百両当たったらな、まずわたし、大丸へさして、浜縮緬を一反買いに行きまんねん"(高津の富) |

大丸店舗銘板 |  |

2005 |

| 清水町 | しみずまち | 茶碗屋裁判(臍の宿替, 杉本梁江堂 (1909)) など 2件2題 (圓朝1件, 上方1件) | 中央区東心斎橋1・心斎橋筋1・西心斎橋1 | 「茶碗屋政談」という珍しい落語で,仲の悪い茶碗屋と砂糖屋の店が清水町堺筋にあった(→ 絶滅危惧落語「茶碗屋裁判」).心斎橋大丸を含む東西路で,堺筋側の東清水町と,御堂筋をはさんだ西清水町に分かれていた.写真で,大丸の上の方の赤い▼が清水町通り.戦後の用例は,「代書屋」で"清"の文字をたずねる場面と,志ん生演じる「鶴殺疾刃庖刀」で清水寺を言い間違えたものになる. "堺筋清水町辺に軒を並べましたる大商人、片一方は茶碗屋、片一方は砂糖屋"(茶碗屋裁判) |

清水町あたり街路模型 |  |

2005 |

| 丸亀屋 | まるがめや | 野辺(新和上方復刻:09) 1件1題 (上方1件) | 中央区心斎橋筋2-2か | 呉服商.商標が○に亀との説明.創業者の田村太兵衛は,美術収集家としても知られており,初代大阪市長に就任した.このとき,店を高島屋飯田呉服店に売却した.心斎橋時代の高島屋を経て難波に移転する. "大阪に丸亀屋という呉服屋がある、そこの標しは丸の中に亀の字が書いてあって"(野辺) |

田村太兵衛墓 |  |

2023 |

| 八幡筋 | はちまんすじ | 口入屋(創元米朝3:06) など 9件5題 (上方9件) | 中央区 | 御津八幡南端の東西路.天狗のすき焼きの店の手付けを打ったのは堺筋八幡筋で,叔父さんが心配なしに鉢巻きしているのは心斎橋筋八幡筋. "おっさんが心配なしに鉢巻してはりまんねん"(口入屋) |

八幡筋御津八幡 |  |

2021 |

| 木綿屋橋 | もめんやばし | 運附酒(三一上方2:20) 1件1題 (上方1件) | 中央区西心斎橋2〜西区南堀江1 | 木綿橋と記されていることが多い.西横堀,八幡筋に架かっていた.図の地図では,"もめんやばし"と書かれている.「運付酒」で,豪商辰巳屋の逸話で登場する. "木綿屋橋の橋詰角引き廻した辰己屋"(運附酒) |

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |  |

2021 |

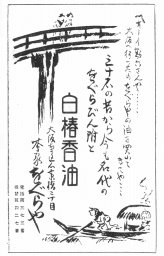

| 小倉屋 | おぐらや | 三十石(青圓生03:01) など 6件1題 (東京2件, 上方4件) | 中央区心斎橋2-7 | 小倉屋の鬢付け買うて来てや.『上方はなし』にも広告が載っているが,今はない.心斎橋筋の南にビルがあり,白椿油などの化粧品を扱っていた.のれん分けした昆布の小倉屋に名前は引き継がれている. "勘六さァ……ん(中略)大阪へ行たら、夕菊さんが小倉屋の鬢附油買うてきてェて"(三十石) |

小倉屋の広告(上方はなし) |  |

2021 |

| 三津寺 | みつてら | 一人酒盛(講ス文庫上方:076) など 3件2題 (上方3件) | 中央区心斎橋筋2-7 | 真言宗三津寺(みってら).御堂筋開設により敷地を削られる.今訪れるとずいぶん狭い敷地だが,広いときの境内では,死んだ「まめだ」の供養が執り行われた.2022年現在,ビルに建て替え中. "三津寺はんの横手なあ、塀の横手へ行ったらな"(一人酒盛) |

三津寺 |  |

2005 |

| 万福寺 | まんぷくじ | 親子茶屋(創元米朝2:06) など 3件1題 (上方3件) | 中央区西心斎橋2 | 三津寺の西に浄土真宗万福寺があった.戦災を受け,西区南堀江1-14に移転して,島之内ではなくなっている. "島ノ内の万福寺さんでお座が勤まりまんのやそうで"(親子茶屋) |

萬福寺 |  |

2004 |

| 三津寺筋 | みってらすじ | まめだ(創元米朝4:08) など 3件2題 (上方3件) | 中央区 | 三津寺南端の東西路,八幡筋の1本南にあたる. "この人は、家が三津寺筋で、膏薬屋をしとりまんねん"(まめだ) |

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |  |

2021 |

| 畳屋町 | たたみやまち | 蓮の真誠(騒人名作07:21) 1件1題 (上方1件) | 中央区東心斎橋2, 心斎橋筋2あたり | 心斎橋筋の1本東の南北路.「蓮のまこと」という珍しい落語に1回だけ登場する.別項の富田屋は,宗右衛門町で名高いお茶屋.畳屋町の町名はなくなったが,商店街振興会では,今でも各地の旧町名を名乗っている. "富田屋さんと云うのを知ってやか。それは畳屋町を浜へ出まして、宗右衛門町"(蓮の真誠) |

畳屋町 |  |

2021 |

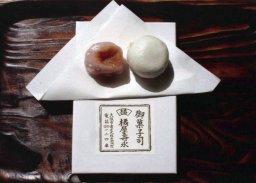

| 友恵堂 | ともえどう | まんじゅう怖い(講ス文庫上方:088) 2件1題 (上方2件) | 中央区東心斎橋2か | 天保期創業の和菓子店,太鼓饅頭が名物で,季節の干菓子なども扱っていた.太左衛門橋北詰北入.牧村史陽の『大阪ことば事典』では島之内笠屋町とあるが,明治期の広告では宗右衛門町とある.向かいには湖月堂という和菓子屋があった.店舗がなくなったあともデパートで販売されていた. "あの、友恵堂の太鼓饅頭や"(まんじゅう怖い) |

|||

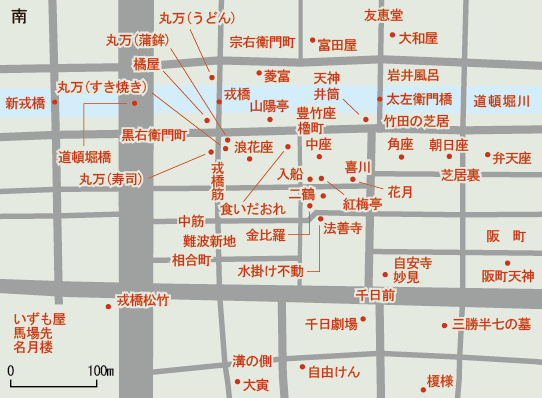

| 南 | みなみ | 三枚起請(三一上方2:05) など 91件45題 (東京4件, 上方87件) | 中央区 | キタの盛り場に対してミナミ.こちらの方が頻出.南地とも. "夕方から羽織の一枚も引かけて、三人連れで南へまいりました"(三枚起請) |

|||

| 南地五花街 | なんちごかがい | 土橋萬歳(創元米朝6:06) など 3件1題 (上方3件) | 中央区 | 宗右衛門町,黒右衛門町,難波新地,阪町,芝居裏で五花街.「土橋萬歳」で,雪駄の眉間割りのセリフが印象的. "ありがたいと思えよこの雪駄。南地五花街をわしが踏み歩いたこれで、ど性根に入るようにしたる"(土橋萬歳) |

|||

| 宗右衛門町 | そえもんちょう | 親子茶屋(創元米朝2:06) など 9件7題 (上方9件) | 中央区宗右衛門町 | 宗右衛門町(そうえもんちょう).道頓堀北側の花街.今は,若者がたむろする盛り場で,料亭はほぼ壊滅した. "戎橋の北詰、ヨイと東へ曲がりますと宗右衛門町、いつに変わらぬ陽気なこと"(親子茶屋) |

宗右衛門町 |  |

2021 |

| 大和屋 | やまとや | すみよし茶屋(新和上方復刻:05) 1件1題 (上方1件) | 中央区宗右衛門町5 | 宗右衛門町の大茶屋.周辺環境の変化に耐えられず店舗は2003年に廃業した,料理は通販で買える模様.能舞台のあった建物も取り壊されてしまった. "南やったら、大和屋の連中がええな"(すみよし茶屋) |

大和屋の暖簾 |  |

2000 |

| 富田屋 | とんだや | 三人兄弟(三一上方1:20) など 6件5題 (上方6件) | 中央区宗右衛門町6 | 富田屋(とんだや).宗右衛門町の大茶屋.現存しない. "南地なら差し詰め富田屋いう風にごく応容な上品な遊び"(三人兄弟) |

大正期大阪地図(部分) |  |

2021 |

| 菱富 | ひしとみ | 供養、供養しましょう(レオ三枝5:04) 1件1題 (上方1件) | 中央区宗右衛門町7 | 明治期創業の高級鰻料理店.江戸前の仕上げで知られる.店内から道頓堀が望める.北の新地にも菱富があった. "道頓堀川沿いの『菱富』という鰻屋さん行きまして"(供養、供養しましょう) |

菱富 |  |

2005 |

| 千年町 | せんねんちょう | 重ね扇(なにわ景勝 落語の舞, 講談社エディトリアル (2019)) | 中央区東心斎橋1・2 | 相生橋の一本東,宗右衛門町から東清水町の間の東西路.「重ね扇」は「残菊物語」(村松梢風)をもとに作られた創作.五代目菊五郎に勘当された養子の菊之助が,大阪千年町で恋仲のお徳と所帯を持つ.千年町の西の笠屋町には,多くの役者が住んだ."鶴は千年"にかけて,商店街の街灯には鶴の意匠がついている. "相生橋を渡って宗右衛門町を西へ一つ目の角を北へ三筋行った千年町の荒物屋の二階"(重ね扇) |

千年町商店会街灯 |  |

2022 |

| 道頓堀川 | どうとんぼりがわ | 鍬潟(三一上方1:25) など 14件11題 (圓朝2件, 東京2件, 上方10件) | 中央区 | 安井(成安)道頓,道卜の開設による堀割.戎橋周辺の両岸は再び川面に近づけるようになった.かといって,その水を酒代わりに一杯おごってもらえるほどきれいにはなっていない.それでも,イベントがあると道頓堀に飛び込む人は無くならず,亡くなった人もいる. "道頓川を越えて向う側の塵芥場の裡へ、ドスンと落ちました"(鍬潟) |

道頓堀川 |  |

2009 |

| 新戎橋 | しんえびすばし | 鰻屋(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004)) | 中央区西心斎橋2〜道頓堀2 | 道頓堀川,佐野屋橋筋に架かり,現存する.1893(明治26)年にはじめて架橋された比較的新しい橋になる.南詰には出世地蔵のお堂がある. "あんた新戎橋の橋いズーッと降りていきよるさかい"(鰻屋) |

新戎橋 |  |

2005 |

| 道頓堀橋 | どうとんぼりばし | 美しく青き道頓堀川(アートン (2005)) | 中央区心斎橋2・西心斎橋2〜道頓堀1・2 | 道頓堀川,御堂筋に架かるだだっ広い橋.現存する.1985年の阪神タイガース優勝時に,三冠王に輝いた優勝の立役者ランディー・バースの代わりにカーネル・サンダース人形が胴上げされた末,道頓堀に投げ込まれた.人形が,この橋の下流部のヘドロの中から回収されたのは,用例の絵本が出版されたあとの2009年になる. "道頓堀橋をちょっと西に行ったところにはカーネルいうおじいさんの人形がヘドロの中に埋もれてる"(美しく青き道頓堀川) |

道頓堀橋 |  |

2022 |

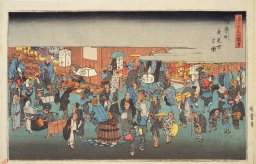

| 道頓堀 | どうとんぼり | 貝野村(三一上方1:18) など 67件42題 (東京12件, 上方55件) | 中央区道頓堀あたり | 五座の芝居,飲食店がひしめき,浜側は芝居茶屋が並んでいた.今は芝居とは縁遠い町になったが,行くたびに何か変わっている繁華街. "道頓堀の立派な宿屋へお泊まりになった(中略)済みませんが手水を廻しとくれんか"(貝野村) |

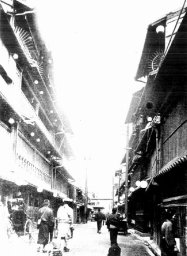

道頓堀角座前(明治大正昭和の大阪写真集) |  |

2021 |

| かに道楽 | かにどうらく | 大阪レジスタンス(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) | 中央区道頓堀1-6 | かに道楽道頓堀本店.かに専門店.店がまえいっぱいに巨大なカニの動くオブジェが掲げられている.2003年の阪神タイガース優勝の騒ぎで,ファンがカニにのぼって眼玉をもぎ取った.その前の優勝のときには,カーネル・サンダースの人形が被害にあっている. "阪神優勝の時"かに道楽"の目玉取られましたけど"(大阪レジスタンス) |

かに道楽道頓堀本店 |  |

2009 |

| 黒右衛門町 | くろえもんちょう | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) など 3件3題 (圓朝2件, 上方1件) | 中央区道頓堀1, 2 | 九郎右衛門町.南地五花街の一つ.戎橋の西,道頓堀の芝居に隣接した繁華街. "それほど九郎右衛門町した仲筋"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

黒右衛門町浜側 |  |

2009 |

| 橘屋 | たちばなや | 饅頭こわい(創元米朝1:09) など 3件1題 (上方3件) | 中央区道頓堀1-10 | 享保年間創業の和菓子店,橘屋壽永.戎橋南詰に店舗があった.写真は,今はなき"へそ"と薯用だったと思う.真ん中がくぼんだキュートな形の和菓子.ちっちゃくなる前の姿は知らない. "橘屋のへそ。小っちょなったなあ"(饅頭こわい) |

へそと薯用 |  |

1984 |

| 戎橋 | えびすばし | 土橋万歳(三一上方1:23) など 20件10題 (上方20件) | 中央区道頓堀1〜宗右衛門町・心斎橋筋2 | 道頓堀川に架かる.今宮戎へ通じる.あのグリコのネオンが見える橋.2008年に架け替えられた. "橋筋から戎橋を北へ渡ってまいります"(土橋万歳) |

戎橋 |  |

2009 |

| 戎橋筋 | えびすばしすじ | 住吉駕籠(三一上方1:13) 1件1題 (上方1件) | 中央区戎橋よりの南北路 | 戎橋を貫く南北路.アーケードになった繁華街.略して橋筋(はっすじ).奥に別項の丸万寿司の看板が見える. "駕籠に乗って席廻りをしようと戎橋筋から道頓堀へ行きました"(住吉駕籠) |

戎橋筋 |  |

2009 |

| いずも屋 | いずもや | 宿替え(講ス文庫上方:091) など 3件3題 (上方3件) | 中央区東心斎橋2-4 | 楽隊を持っていたりした大衆的鰻屋.道頓堀周辺だけでも,いくつもいづも屋があって,本家元祖争いをしていた.戎橋北詰に移転した写真の店舗は,"昔からの"をうたっていた. "ちょうど十二時どきですさかいご飯でも食べに行きましょうか、と、いずも屋へ入ったんだ"(宿替え) |

いづもや |  |

1984 |

| 丸万(うどん) | まるまん | 土橋万歳(三一上方1:23) など 9件3題 (上方9件) | 中央区心斎橋筋2-4 | 落語ではうどんの丸万がもっともお馴染み.○の中に万の字の看板.戎橋北西詰.今はなし.戎橋の周辺にはここであげた4軒の丸万があった.宿屋の丸万(野辺(新和上方復刻:09))も確かにあったが,位置がわからない. "丸万の饂飩屋へはいってちょっと一杯飲みなはるやろ、そいで私いにかて小田巻取っとくなはるやおまへんか"(土橋万歳) |

|||

| 丸万(蒲鉾) | まるまん | 御祝儀「東の旅」(三一上方1:24) など 2件1題 (上方2件) | 中央区道頓堀1-8 | 戎橋南東詰,道頓堀に面する.こちらはカマボコ屋.今はなし.道頓堀では,天明年間創業のさの半がもっとも有名な蒲鉾屋だった.廃業しているが,看板だけはずっと残っている. "丸万のかまぼこ、丸万のすし、あれはいったいどないになるのや"(御祝儀「東の旅」) |

蒲鉾さの半の看板 |  |

2009 |

| 丸万(すき焼き) | まるまん | 御祝儀「東の旅」(三一上方1:24) など 2件1題 (上方2件) | 中央区道頓堀1-8 | 戎橋南詰東側やや奥,戎橋筋に面する.魚すきの丸万本家.被災して鰻谷に移転したが,休業.その後一時期,帝塚山で予約営業をしていたが,2007年から瓦町に戻って営業を再開している. "南詰に丸万のすき焼き"(御祝儀「東の旅」) |

丸万の魚すき |  |

2008 |

| 丸万(寿司) | まるまん | 御祝儀「東の旅」(三一上方1:24) など 2件1題 (上方2件) | 中央区道頓堀1-9 | 戎橋南詰.戎橋筋のアーケードの西側で,丸万の名を得て営業中だった.2011年時点で店がなくなっていた.写真では,冬場の名物,蒸し寿司の湯気があがっている.松前寿司と四角いたぬきずしも名物だった.道頓堀の寿司店では,指先ほどのサイズの雛ずしも有名だったが,こちらも最近閉店した. "丸万のかまぼこ、丸万のすし、あれはいったいどないになるのや"(御祝儀「東の旅」) |

丸万寿司店 |  |

1998 |

| 山陽亭 | さんようてい | うなぎや(桂枝雀爆笑コレクション, 筑摩書房 (2005)) | 中央区道頓堀1-6 | 道頓堀浜側にあった洋食屋.初代春団治の速記本にある"三柳亭"は筆記ミス. "今度山陽亭の前通りかかった。テッ、西洋料理やぁ"(うなぎや) |

|||

| 食いだおれ | くいだおれ | 大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀1-8 | くいだおれ.ビル丸ごとレストランだった.動く人形やらカニの足が,何十年か経ったら説明が必要になるのだろう.と2005年に書いたら,2008年に閉店してしまった. "ニューヨークの自由の女神に習うて作った三十メートルのくいだおれの人形の像"(大阪レジスタンス) |

くいだおれ太郎 |  |

2005 |

| 天神 | てんじん | 鰻屋(初代桂春団治落語集, 講談社 (2004)) | 中央区道頓堀1-6 | 太左衛門橋詰の天ぷら店.南西詰にあった天金のことだろう. "太左衛門橋の詰めの天神ちゅう天麩羅屋の安いとこ"(鰻屋) |

|||

| 井筒 | いづつ | うなぎや(桂枝雀爆笑コレクション1, 筑摩書房 (2005)) | 中央区道頓堀1-6 | 道頓堀浜側,天金の隣のうどん屋をあげておく.今はない.道頓堀のうどん屋といえば,今井が営業中.月替わりのうどんの11月は,「土橋万歳」にでてくる小田巻蒸しを扱っている.うどんに鰻,鶏肉,椎茸,銀杏,百合根などたくさんの具が入った茶碗蒸し. "井筒のうどん屋の前、うどんで一杯飲ましてくれよんねん"(うなぎや) |

今井の小田巻蒸し |  |

2024 |

| 太左衛門橋 | たざえもんばし | らくだ(講古典上方2:02) など 8件3題 (上方8件) | 中央区道頓堀1〜宗右衛門町 | 道頓堀川に架かっており,現存する.角の芝居の許可を得た大坂太左衛門に由来する.「らくだ」の葬礼や千日前でお仕置きを受ける人も通った.願人坊主が酔い倒れていたのがここ.戦後まで木橋で再建された.盛り場をむかしに戻すはしひとつ(食満南北).この句碑は相合橋に移されている.最近,車道脇に歩行者用の木橋が添えられた. "太左衛門橋を引き返しますと、ちょうと、橋の北詰に一人の願人坊主"(らくだ) |

太左衛門橋 |  |

2021 |

| 岩井風呂 | いわいぶろ | 逆い夢(三一上方1:08) 1件1題 (上方1件) | 中央区宗右衛門町 | 芝居にも出てくる風呂屋.太左衛門橋北詰,宗右衛門町になる.当時は道頓堀岸沿いには目立った建物はなかった. "太左衛門橋で岩井風呂へとび込んで"(逆い夢) |

|||

| 櫓町 | やぐらまち | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀 | 五座の芝居小屋にあがってた櫓に由来する町名.相生橋を境に東櫓町と西櫓町とがあった. "炬燵はなけれど櫓町"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

角座の櫓(大阪歴史博物館)) |  |

2021 |

| 浪花座 | なにわざ | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) など 3件3題 (上方3件) | 中央区道頓堀1-8 | 道頓堀五座の一つ.貞享元(1684)年,竹本義太夫の竹本座に発し,明和4(1767)年閉場後,大西の芝居となる.筑後の芝居.明治9年に戎座,明治20年に浪花座となり,戦後は映画館として興行していた.松竹浪花座と演芸の浪花座が併設していたが,2002年に閉場した. "それも浪花座前のことをいわんでもよい"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

演芸の浪花座 |  |

2000 |

| 豊竹座 | とよたけざ | 新説・お菊の皿(にっかつ談志:6) 1件1題 (東京1件) | 中央区道頓堀 | 元禄16(1703)年,竹本座に遅れて開かれた道頓堀の人形芝居.明和2(1765)年に閉場した. ""播州皿屋敷"と題する、操り浄瑠璃が大阪豊竹座に上演されました"(新説・お菊の皿) |

|||

| 中座 | なかざ | 足上り(創元米朝1:05) など 13件10題 (東京1件, 上方12件) | 中央区道頓堀1-7 | 五座の一つ,中の芝居.寛文年間に開場.五座の芝居の中では,もっとも多く噺に登場する.戦後は松竹新喜劇がかかり,松竹系の劇場となる.1999年に閉館し,解体中の2002年9月に爆発全焼した.中座に棲んでいた芝右衛門狸は,被害を免れたのだろう,淡路島の洲本に祠がある. "中の芝居でんねん。中座か。はあ、後ろからちょっと立見か"(足上り) |

中座 |  |

2000 |

| 角座 | かどざ | 辻八卦(創元米朝7:03) など 4件4題 (上方4件) | 中央区道頓堀1-4 | 五座の一つ,角の芝居.寛文9(1669)年に官許.回り舞台をいち早く取り入れた.戦後は映画館を経て演芸場として親しまれた.1984年閉場し,その後は映画館になっていた.2004〜08年には,短期間ながらB1角座も付設した.2013〜2018年は松竹芸能DAIHATSU MOVE道頓堀角座として興行していた. "で、角の芝居の前まで行たら、看板、忠臣蔵や"(辻八卦) |

寄席の角座 |  |

1983 |

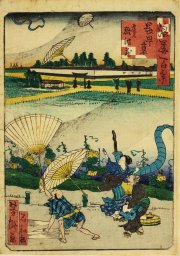

| 竹田の芝居 | たけだのしばい | 上方見物(創元米朝7:11) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀1-5か | 竹田近江掾のからくり芝居.その細工は「蟇の油」にも登場する.寛文2(1662)年,太左衛門橋南詰東の浜側に発する.後に朝日座の地に移転し,弁天座となる.大坂道頓堀竹田の芝居、値ェが安うて面白い. "大阪道頓堀、竹田の芝居、銭が安うておもしろい"(上方見物) |

竹田近江機捩戯場(摂津名所図会) |  |

2021 |

| 朝日座 | あさひざ | 浮れの屑択り(騒人名作05:07) など 4件4題 (上方4件) | 中央区道頓堀1-4 | 五座の一つ,角丸の芝居.宝永7(1710)年官許.明治16年朝日座となる.松竹の映画館から道頓堀東映・東映パラスとなる.これも2007年に閉場した. "どこの活動や、ハハン朝日座か"(浮れの屑択り) |

道頓堀東映・東映パラス |  |

1983 |

| 弁天座 | べんてんざ | 上方見物(創元米朝7:11) など 2件2題 (上方2件) | 中央区道頓堀1-3 | 五座の芝居の内,もっとも東に位置する.戦災で焼失した.松竹の文楽座から朝日座と改称し,今は馬券売り場となっている. "昔は竹田の芝居というたが今は弁天座というのやな"(上方見物) |

朝日座 |  |

1983 |

| 芝居裏 | しばいうら | 祝の壺(創元米朝2:15) など 3件3題 (上方3件) | 中央区道頓堀, 千日前, 難波1 | まさに道頓堀の芝居裏手の東西路.芝居小屋の向かい側は,格子造りの家が並んでいて,そこを通るお兄さんに声をかけていた.「茶漬間男」に出てくる盆屋もひっそりと軒を並べていたという. "安もんの散財をしていた時に、ええ、芝居裏で馴染になったあの芸者"(祝の壺) |

難波新地芝居裏 大正年間(明治大正昭和の大阪写真集) |  |

2021 |

| 難波新地 | なんばしんち | たちぎれ線香(三一上方1:03) など 14件9題 (上方14件) | 中央区難波 | 難波村を開発し,町割りした.明治維新後も難波新地と呼ばれる.文政4(1821)年,長崎に上陸した雌雄2頭のラクダは,文政6年には難波新地で見世物興行にかかった.当時のかんかんのう踊りのブームと合体して,落語の「らくだ」が生まれた. "難波新地へ遊びに参られあるお茶屋へあがって数多の芸妓をシラせて"(たちぎれ線香) |

大正期大阪地図(部分) |  |

2021 |

| 中筋 | なかすじ | たちぎれ線香(三一上方1:03) など 17件8題 (上方17件) | 中央区難波1 | 法善寺西門から西側の通り.元京橋町.妓楼が並んでいた. "この小糸の屋形は中筋でございます"(たちぎれ線香) |

|||

| 相合町 | あいあうちょう | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区難波 | 芝居裏と馬場先との間に出てくるので,相合橋ではなく元相生町のことだろう.中筋の1本南の東西路. "相に愛もつ相合町"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 馬場先 | ばばさき | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) など 2件2題 (上方2件) | 中央区難波 | 大阪城の馬場調練に由来する.元は生玉社から上本町にかけての遊所だったが,明治初年に難波新地に移転させられた.噺では,相合町と溝の側の間に位置する. "爺や馬場先とまで深ういいかわした"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 戎橋松竹 | えびすばししょうちく | けつね(阪大上方17:1) 1件1題 (上方1件) | 中央区難波4-1 | 1947年開場の松竹系寄席."えびしょう".四ツ橋文楽座での寄席興行が好評だったことから,映画館を寄席に改装した.市電戎橋駅のすぐ南にあった.1957年に閉場して,今は何も残っていない. "わたくしがまだ戎橋松竹へでておりました時分に"(けつね) |

|||

| 名月楼 | めいげつろう | いびき車(大空SP01:25) 1件1題 (上方1件) | 中央区 | 南の料理屋.たちきり(普通名作4:07)の名月と同じ店か. "南海のあんた名月楼の角まで戻りましたら仲居さんが出てな"(いびき車) |

|||

| 法善寺 | ほうぜんじ | 軽業(創元米朝6:04) など 4件4題 (上方4件) | 中央区難波1-1 | もともとの敷地は墓地だけの模様.お彼岸に行ってみても,関係者以外無用の者は入れてもらえなかった.用例は,法善寺裏にあった寄席で,前座さんが小拍子を叩いて旅ネタをかけていたというマクラ.法善寺横丁(法善寺裏)は,2002年の中座からの延焼,2003年の火災から復活している.織田作之助の小説の舞台,夫婦善哉は水掛不動の脇に移転している. "法善寺なんかは昔は(中略)この音が表まで聞こえたりしておりました"(軽業) |

法善寺横丁 |  |

2021 |

| 法善寺:金比羅 | こんぴら | たちぎれ線香(三一上方1:03) など 3件3題 (上方3件) | 中央区難波1-1 | 法善寺の本尊.今は水掛不動さんの北角にある. "ほんなら金比羅はんへおまいりか"(たちぎれ線香) |

法善寺 |  |

2021 |

| 法善寺:水掛け不動 | みずかけふどう | 蔵丁稚(創元米朝2:08) など 3件2題 (上方3件) | 中央区難波1-2 | 柄杓の水を浴びる苔むした露座の不動さんと前立童子.千日前のお不動さんというのも法善寺に合した. "千日前のお不動さんへ、お百度踏みに行く言うて"(蔵丁稚) |

水掛不動 |  |

2005 |

| 入船 | いりふね | 淀川(阪大上方13:1) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀1-7 | 「淀川」(東京の「後生鰻」)のマクラに出てくる黒豆が名物の料理屋.法善寺横丁,甘味の湖月の西隣の入船のこと. "昔ははり半の吸物、信楽の刺身、入船の黒豆"(淀川) |

|||

| 紅梅亭 | こうばいてい | ふたなり(弘文志ん生6:02) 1件1題 (東京1件) | 中央区道頓堀1-7 | 法善寺の西北にあった寄席.現存しない.元は泉熊席という名前だった.月亭文都ら三友派が,ここを拠点とした. "ご当地にも、ゥゥ法善寺の、紅梅亭というような、ああいう結構な寄席もありまして"(ふたなり) |

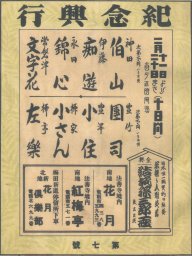

寄席チラシ(笑売往来) |  |

2021 |

| 二鶴 | にかく | 中央区難波1-1 | 法善寺東,紅梅亭の向かいにあった有名なすし,料理店.未見だが「梶原鮨」という落語に登場する. | ||||

| 花月 | かげつ | 伊勢参宮神乃賑(創元米朝6:03) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀1-7 | 法善寺横丁東入口にあった寄席.現存しないが碑が立っている."懐かしおますこの横丁でおもろい噺五拾銭也 此処は花月の落語席あと".元は金沢亭という名前だった.桂派が拠点としていたが,吉本が買収し花月となる. "法善寺の花月あたりでも前を通ると、この台を叩く音が聞こえてきたんですな"(伊勢参宮神乃賑) |

花月碑 |  |

2021 |

| 喜川 | きがわ | 大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) | 中央区道頓堀1-7 | 本文では㐂川,新しい速記では喜川になっている.高級和食店.法善寺横丁の花月碑が店頭に立つ. "わたいね、薬屋やる前ね、法善寺横丁にある『喜川』ちゅう料理屋で、板前やってましてん"(大阪レジスタンス) |

喜川 |  |

2021 |

| 自安寺 | じあんじ | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区千日前1-9 | 日蓮宗蓮登山自安寺は,千日前の寺,相合橋筋に面する.元は竹林寺の向かいに位置していた.1967年に道頓堀1東5-13に移転し,妙見大菩薩はビルの中に収まっている. "よう自安寺して御午であろうがな"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

自安寺 |  |

2000 |

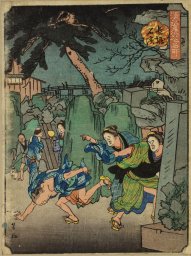

| 自安寺:妙見 | みょうけん | 三人兄弟(三一上方1:20) など など 4件2題 (上方4件) | 中央区千日前1-9 | 堀江の橘通りの先とあるので,自安寺の妙見さまに統一した.午の日に縁日が開かれ夜店でにぎわった.図のように朝詣りの人出も多かった. "妙見さんへ午の日(おうま)詣りをするのやさかい、つきおうてくれちウものやよって"(三人兄弟) |

自安寺妙見宮朝参の図 (写真浪花百景) |  |

2021 |

| 阪町 | さかまち | 魚の狂句(創元米朝1:10) など 7件5題 (上方7件) | 中央区千日前1 | 南地五花街の1つ.櫓町の南,ほぼ千日前1に相当する.このあたり,追いはぎが現れ,金を出すか,それとも髭を剃ろうかと脅してきたというので,髭剃(ひげすり)の地名がついていた. "坂町ときたらいろいろやさかいなあ。昆布巻きの中に鮒ありもろこありてなもんじゃ"(魚の狂句) |

阪町旧町名継承碑 |  |

2023 |

| 阪町天神 | さかまちてんじん | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区千日前1-4 | 法祐寺にあった天神社.千日前変電所の裏手に位置していた.法祐寺は,西成区旭3-4に移転している.境内に天神社はないと言うが,門が閉ざされていて参拝はできなかった. "頭を地につけ坂町天神さんのようやというたやないか"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

阪町天神法祐寺 |  |

2021 |

| 千日前 | せんにちまえ | 上方見物(青圓生06:09) など 20件14題 (東京2件, 上方18件) | 中央区千日前あたり | 千日寺,法善寺または竹林寺の前.下難波村.刑場,焼き場と墓地の跡地.千日前,法善寺界隈は『なにわの難波のかやくめし』,『笑説法善寺の人々』に詳しい.写真の竹林寺は天王寺区に移転した. "今は千日前という所は繁華でございますが、以前はあすこは刑場でございます"(上方見物) |

千日前竹林寺 |  |

1984 |

| 千日の火屋 | せんにちのひや | らくだ(講古典上方2:02) など 6件1題 (上方6件) | 中央区千日前2, 難波3あたり | 「らくだ」が焼かれそこなった火屋は,明治7年に阿倍野の葬儀場に移転した.今はなき千日寺の竹林寺のところに置かれた黒門を入り,南の突き当たりになる.千日山安楽寺の六坊がここを取り仕切っていた. "ここはどこじゃ。千日の火屋じゃがな。冷酒でもかまわん、もう一ぱい"(らくだ) |

増補改正摂州大阪地図(部分) |  |

2021 |

| 榎様 | えのきさまく | 千日前(文芸倶楽部, 30(12) (1924)) | 中央区千日前2-8-23 | 榎社.榎の巨木があり,参詣人は患部を記した絵を榎に張って祈願した.この榎を切り倒そうとすると事故がおきたため,榎に住む白蛇を祀れと言われ,社殿を整備した.明治4年には,区画整理が行われて社殿が取り壊され,難波神社に合祀されたという.今は千日前の裏道,パチンコ店の路地に,榎地蔵尊とならんで榎龍王社が現存する.龍王にあやかり,商売繁盛を願う人の崇敬を得ている. "アノ榎様の傍に三勝半七の石塔があるやろ"(千日前) |

榎龍王社 |  |

2021 |

| 三勝半七の墓 | さんかつはんひちのはか | 出歯吉(立名人名演07:19) 1件1題 (上方1件) | 中央区千日前2-9 | 島之内の遊女美濃屋三勝と赤根屋半七は,千日の墓原で心中した.二人の墓は,三津寺墓地内に現存する.法善寺にももう1つ三勝半七の墓があった.明治の千日前開発にあたって,大々的な追善法要が行われた.「艶容女舞衣」の"今頃は半七つぁん,どこにどうしてござろうぞ"の名文句で知られる. "千日前のなァ、三勝・半七の、墓のあるとこな、むこうィ行こィな"(出歯吉) |

三勝半七の墓 |  |

2023 |

| 千日劇場 | せんにちげきじょう | 馬の尾(桂米朝コレクション 8, ちくま文庫 (2003)) | 中央区千日前2-10 | 米朝の「馬の尾」の地の文で登場.歌舞伎座が新歌舞伎座(別項)へ移転した跡を受けて,1958年に開場した.1969年までの短命に終わった劇場だった. "暗いうちから出て行って、いろいろ釣って帰ってきて、千日劇場ちゅうところへ十一時半ぐらいにちゃんと来て"(馬の尾) |

|||

| 溝の側 | みぞのかわ | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区千日前2, 難波3 | 遊所.黒門市場本通りあたりを東西に溝が通っていたことによる.千日の墓地には極楽橋という小橋が架かっており,その前には一対の迎え仏,奥には六地蔵が祀られていた.次項自由軒は溝の側にあった. "深ういいかわした溝の側"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 自由けん | じゆうけん | 大阪レジスタンス(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) | 中央区難波3-1 | 自由軒.1910(明治43)年創業のカレー店.生卵が割り込まれた混ぜカレーが名物.織田作之助の「夫婦善哉」にも登場する.袂を分かった2店がある.あげた住所は,移転した後の現在のもの. "ああ"自由けん"のドライカレーが食いたい"(大阪レジスタンス) |

自由軒 |  |

2005 |

| 大寅 | だいとら | 大阪レジスタンス(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) | 中央区難波3-2 | 大寅蒲鉾.1876(明治9)年創業.噺に出てくる白天は,キクラゲの入った色白のねり天.夏場は冷たくふわっとしたあんぺいが名物. ""大寅"の白天食うて"(大阪レジスタンス) |

大寅の白天と紅ショウガ天 |  |

2021 |

| 北極 | ほっきょく | 大阪レジスタンス(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) | 中央区難波3-8 | 難波に本店を持つ♪北極のアイスキャンディー.1945年創業. ""北極"のアイスキャンデー食うて"(大阪レジスタンス) |

北極 |  |

2005 |

| 演舞場 | えんぶじょう | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区難波3-8 | 本文で溝の側と南海難波駅との間に位置する.現在の南街会館のところにあった演舞場. "他へは結ばぬ演舞場とまでういたやないか"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 新歌舞伎座 | しんかぶきざ | 地獄八景亡者の戯れ(PHP三枝:3) など 3件3題 (上方3件) | 中央区難波4-3 | 千日前の歌舞伎座(1932年)が,1958年に移転した.2009年に移転閉場となる.歌舞伎座のあとは,千日デパートに改装され,6階には千日劇場が入っていた.1972年の千日デパート火災後は手つかず状態が続いた.さらに,プランタンなんばから早くもビックカメラと移り変わりが激しい. "新歌舞伎座でっか。イヤイヤ、これは旧歌舞伎座です"(地獄八景亡者の戯れ) |

新歌舞伎座 |  |

2005 |

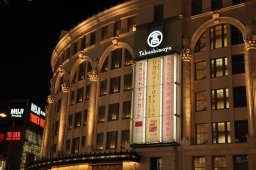

| 高島屋 | たかしまや | 夏の和尚さん(桂三枝創作落語大全集, メディアクラフト牡牛座 (2004)) | 中央区難波5-1 | 高島屋百貨店.御堂筋の南端,南海難波駅とともに堂々としたビルがある.用例の演題は,"夏のお嬢さん"の間違いではない.念のため.1932年の開業で,丸亀屋の後を受けた心斎橋の高島屋を吸収合併している.高島屋史料館は,国重文に指定された. "大阪と言うたら、高島屋からずっと戎橋筋"(夏の和尚さん) |

高島屋百貨店 |  |

2011 |

| 新金比羅 | しんこんぴら | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区難波千日前12 | 法善寺の金比羅に対して,千日の焼き場跡の隅っこに,明治14年に設けられた新金比羅さん.今はない.上方演芸資料館が入っているYES・NAMBAビルの位置にあたる.何も残っていないかと思ったら,写真のような碑文が見つかった. "法善寺や新金比羅さんへはだし詣り"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

金刀比羅宮の文字のある碑文 |  |

2021 |

| 大劇 | だいげき | 馬場の狐(三一上方2:37) など 2件2題 (上方2件) | 中央区千日前2-8 | 大阪劇場.1934年開業.プログラムには,ドル箱スターの林長二郎(長谷川一夫)の名が見える.松竹映画,大阪松竹少女歌劇(OSSK)が交互にかかっていた.1967年に閉場した.後に大劇プレイランドとなるも,現存しない. "久し振りで大劇へ行て戻りに出雲屋のまむしを食べて来るワ"(馬場の狐) |

大阪劇場プログラム(部分) |  |

2022 |

| 日本橋 | にっぽんばし | 宿屋仇(三一上方2:18) など 21件10題 (上方21件) | 中央区日本橋・千日前 | "にっぽんばし".落語では宿屋街,その後,長く電気街として知られたが,今はサブカル関係の店が多い.歩いてみたら,数件のホテルは健在だった.この宿屋で安眠できるかは,部屋割り次第.心付けの多い少ないには無関係.なお,日本橋筋は浪速区に分類した. "明早朝日本橋にて出会討ち"(宿屋仇) |

浪華名所独案内(部分) |  |

2021 |

| 日本橋(橋) | にっぽんばし | らくだ(講古典上方2:02) など 14件6題 (圓朝3件, 上方11件) | 中央区道頓堀1〜宗右衛門町・島之内2 | こちらは橋そのもの.らくだの死骸を担いだ兄貴分の熊と屑屋は,日本橋の北詰を西へ曲がり,太左衛門橋で道頓堀を渡った. "外はもう真っ暗……日本橋の北詰を西へ(らくだ) |

日本橋 |  |

2022 |

| 安井の屋敷 | やすいのやしき | 次の御用日(三一上方1:15) など 2件1題 (上方2件) | 中央区島之内2 | 日本橋北詰東側.南組惣年寄,安井家の屋敷があった.写真の碑は土地所有権を争った道頓堀裁判の証拠にもなった. "安井のお稲荷さんと申します。ここが安井の屋敷"(次の御用日) |

贈従五位安井道頓道卜紀功碑 |  |

2025 |

| 安井の屋敷:稲荷 | いなり | 次の御用日(三一上方1:15) など 3件2題 (上方3件) | 中央区島之内2 | 安井家の屋敷神.高津神社に移転している.「次の御用日」,地の文で,日本橋北東詰にあると説明される.前項の碑の東にある大楠の木あたりが安井稲荷(三田純市,道頓堀−川・橋・芝居,白河書院(1975)). "日本橋北詰エまいりました東側にただ今お稲荷さんがあります。安井のお稲荷さんと申します"(次の御用日) |

安井稲荷 |  |

2023 |

| 日本一 | にっぽんいち | 田楽喰い(創元米朝4:04) 1件1題 (上方1件) | 中央区日本橋1 | 日本橋1丁目! "日本橋の一丁目のとこでね。日本一。あんなまた南のド真ン中"(田楽喰い) |

日本一 |  |

2005 |

| 文楽劇場 | ぶんらくげきじょう | 猫の忠信(桂枝雀爆笑コレクション4, 筑摩書房 (2006)) | 中央区日本橋1-12 | 1974年開場.独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場.図書館も備えている. "今は文楽劇場でしかまあ、お目にかかれないようなもんでございます"(猫の忠信) |

国立文楽劇場 |  |

2025 |

| 黒門市場 | くろもんいちば | 大阪レジスタンス(レオ三枝6:10) 1件1題 (上方1件) | 中央区日本橋1, 2 | 大阪の台所.鮮魚等のマーケット.元々あった圓明寺の黒門に由来するという. "大阪ミナミの黒門市場の天ぷら屋の子として生まれて"(大阪レジスタンス) |

黒門市場 |  |

2021 |

| 御蔵跡 | おくらあと | 一文笛(創元米朝2:10) など 2件2題 (上方2件) | 中央区日本橋2 | 幕府の天王寺米蔵跡が明治期に町名となる.旧町名継承碑が設置されている.長町は安物の傘が名物で,『浪花百景』の構図では,せっかく張った傘が,つむじ風にあおられて,中天高く飛んで行ってしまっている.近年では,下駄草履を扱う履物問屋街として知られていた. "じきに後を追いかけて行て、御蔵跡のあたりで追いついたら"(一文笛) |

長町裏遠見難波蔵(浪花百景) |  |

2021 |

| 高津新地 | こうづしんち | 天神山(三一上方2:11) など 5件2題 (上方5件) | 中央区日本橋2あたり | 狐を嚊にもらった「天神山」のいちびりは,高津新地百軒長屋ガタガタ裏に住まう. "私の宅へおいで、高津新地百軒長家ガタガタ裏で"(天神山) |

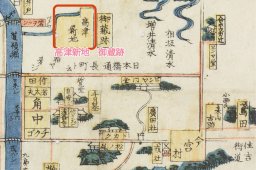

浪華名所独案内(部分) |  |

2021 |

| 高津橋 | たかつばし | 稲荷俥(創元米朝2:05) 1件1題 (上方1件) | 中央区高津3-6〜3-7 | 川は高津入堀.現存しない.「稲荷俥」の恐がりの車夫が住んでいる.高津入堀は地図を見ても,実際に歩いてもそれとわかる地割りをしている. "高津橋の北詰東へ入った所で"(稲荷俥) |

高津橋跡 |  |

2023 |

| 高津四番町 | こうづよんばんちょう | 稲荷俥(創元米朝2:05) 1件1題 (上方1件) | 中央区高津2, 3 | 高津入堀の北側.「稲荷俥」に登場する米屋大浦は実在するという.爆笑王の初代桂春團治こと皮田藤吉は,1878年に高津橋北,高津二番町で生まれている. "おまはん家はどこや。へえ、高津の四番町で"(稲荷俥) |

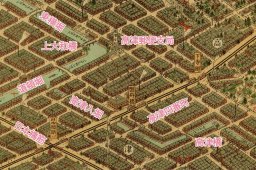

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |  |

2021 |

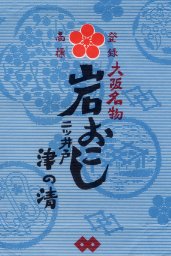

| 二ツ井戸 | ふたついど | 口合小町(創元米朝4:11) など 10件8題 (上方10件) | 中央区道頓堀1 | 道頓堀東端南側に並んであった2つの井戸.明治期に埋められた.次項,津の清の店の前に二ツ井戸を模した石桝と碑があった.今は文楽劇場前に置かれている. "二ツ井戸のあたりで岩おこしでも買うて手みやげ代わりにするんかいなァ"(口合小町) |

津の清前二ツ井戸 |  |

2000 |

| 津の清 | つのせ | 播州巡り(三一上方2:06) など 2件2題 (上方2件) | 中央区道頓堀1 | 津の清(つのせ).大阪名物粟おこしの店.旧地より西へ100mほど移動したという.店頭に二ツ井戸を模した井戸側を設けていた.最近,堺市に移転してしまった.岩おこしは,粟おこしより粒が細かく,岩のように固い.小噺「岩おこし」.倒れた夫婦岩をちょちょいと起こした男の素性をたずねると,岩おこしの主人だった. "大阪の名物で津の清の岩おこしは名物でうまいがどういうわけや"(播州巡り) |

岩おこし掛け紙 |  |

2008 |

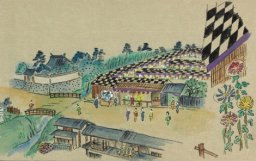

| 梅ヶ辻 | うめがつじ | 大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) | 中央区谷町9, 中寺2あたり | 高津神社東の谷町.菊人形が有名だった. "とうとう梅ヶ辻まで来ました。この頃は菊の盛りというので庭へ入ってみると、菊の作物、色々さまざまな細工物の菊"(大阪名所 四季の夢) |

梅ヶ辻(浪華名所図,部分) |  |

2021 |

| 高津神社 | こうづじんじゃ | 高津の富(三一上方2:10) など 17件8題 (東京1件, 上方16件) | 中央区高津1-1 | 大阪を代表する神社.祭神は仁徳天皇で,仁徳さんという名でも落語に登場する.境内は「高津の富」,絵馬堂は「崇徳院」,石段は詳しい内容が失われた「仕込みの大筒」の舞台となる.五代目桂文枝の肝いりで,高津の富亭という寄席が開かれていた.境内には,五代目桂文枝顕彰碑もある.桂春團治の筆になる. "出てまいりましたのが高津さん。なんし久し振りの富というので境内は一ぱいの人で"(高津の富) |

高津神社の石段 |  |

2021 |

| 高津神社:絵馬堂 | えまどう | 崇徳院(創元米朝3:01) など 4件1題 (上方4件) | 中央区高津1-1 | 「崇徳院」,若旦那とお嬢さんの出会いの場面.絵馬堂からは西側の眺望が開けていた.舞台(「四季の夢」)は絵馬堂と同じだろう.民の竈の故事は,ここと特定されてはいないが,仁徳天皇のお歌にピッタリ.今の絵馬堂には,「高津の富」を題材にした成瀬國晴の額が揚がっている.また,かつてあった茶店にちなみ,高津の富亭カフェがオープンした. "高津さん、仁徳天皇よう知ってる(中略)ご参詣をすませてから絵馬堂の茶店で一服した"(崇徳院) |

高津の富亭カフェ |  |

2021 |

| 高津神社:西坂 | にしざか | 播州巡り(三一上方2:06) など 5件4題 (上方5件) | 中央区高津1-1 | 三くだり半の坂だったため,縁切りの俗信があった.落語にもよく出てくる.俗信を嫌い明治期に改修したとのこと. "大阪は高津の西坂、あれが三下り半"(播州巡り) |

高津神社西坂 |  |

2005 |

| 高倉稲荷 | たかくらいなり | 稲荷俥(創元米朝2:05) など 3件3題 (上方3件) | 中央区高津1-1 | 高津神社境内に現存する.「高倉狐」(東京の「王子の狐」)の舞台.高倉稲荷への行き方はと言うと,こぉずーっと行きなはれ,です. "高倉さんはあの高津神社の境内の中にございますな"(稲荷俥) |

高倉稲荷 |  |

2005 |

| 湯豆腐屋 | ゆどうふや | 大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) 1件1題 (上方1件) | 中央区高津1-1 | 高津神社境内,石段下の向かって左手にあった.高津神社の名物だったが,今はない.初めて参詣したときには営業していたのに.残念.『花の下影』(清文堂出版 (1986))には店先の様子が,『摂津名所図会大成』には広い店内がごった返す様子が描かれている. "高津の湯豆腐屋で一盞飲んでいると、雪がちらちら降ってきた"(大阪名所 四季の夢) |

高台湯豆腐(花の下影) |  |

2021 |

| 黒焼屋 | くろやきや | いもりの黒焼(創元米朝2:02) など 9件6題 (上方9件) | 中央区瓦屋町3-2 | 高津神社西の石段下すぐに2軒の黒焼屋があった.『摂津名所図会』の図でもわかるように,軒先にキツネやタヌキなどの皮を吊していた.『摂津名所図会大成』の図からは,西坂の門前に2軒がならんでいることがわかる.どちらも今はなし.東京上野の黒焼屋は今も健在. "鐘を段取りいたしまして高津の黒焼屋から、いもりの黒焼を買うてきて"(いもりの黒焼) |

黒焼屋(摂津名所図会) |  |

2021 |

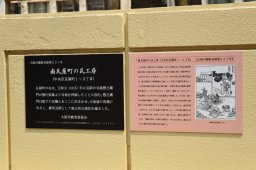

| 南瓦屋町 | みなみかわらやまち | 帯久(創元米朝5:11) 1件1題 (上方1件) | 中央区瓦屋町 | 「帯久」の店を焼いた大火の説明.御用瓦師が瓦を作っていた.明治になって瓦屋町となる.瓦屋町2の中央小学校南側に,写真の説明板がある. "南瓦屋町二丁目、帯屋久七出とおるのォ"(帯久) |

南瓦屋町の瓦工房説明板 |  |

2021 |

| 土浦藩の蔵屋敷 | つちうらはんのくらやしき | 井戸の茶碗(続珍品復活上方落語選集, 燃焼社 (2002)) | 中央区瓦屋町2 | 上方に移植した「井戸の茶碗」に登場する.瓦屋町2の広い範囲で,中央小学校の校庭に蔵屋敷跡を示す碑がある. "土浦藩の蔵屋敷は、少し南に下りました瓦屋町にあったのでございます"(井戸の茶碗) |

土屋相模守蔵屋敷跡碑 |  |

2007 |

| 吉助 | きちすけ | 大阪名所 四季の夢(三一上方2:31) など 2件2題 (上方2件) | 中央区瓦屋町2 | 松井吉助の開いた牡丹園で,広い敷地を持っていた.瓦屋町三番町にあったが,明治期に廃園とのこと.高津神社の敷地西側に説明板が備えられている. "南へ曲がると吉助の牡丹が真っ盛り"(大阪名所 四季の夢) |

植木屋吉助店跡説明板 |  |

2017 |

| 郵便局 | ゆうびんきょく | 大阪名所 夫婦喧嘩(三一上方2:15) 1件1題 (上方1件) | 中央区瓦屋町3-10 | 高津郵便支局.瓦屋町五番町にあった.道頓堀と東横堀の角地に位置する.別項,高津橋の地図には,郵便局がちゃんと描かれている. "自分ばかり勝手なことを郵便局"(大阪名所 夫婦喧嘩) |

|||

| 上大和橋 | かみやまとばしく | げんこ(落語全集, 石渡正文堂 (1931)) | 中央区島之内2〜瓦屋町3 | 東横堀の最南端,道頓堀と交わるあたりに架かり現存する.「げんこ車」という珍しい落語に登場する.上大和橋で客待ちをしていると,飛田遊廓に向かう客が,げんこの符丁で乗ってくれた.しかし,ふらふらと車を引いた揚げ句,とうとう牛鍋屋に突っ込んでしまった.怒った客にゲンコで殴られる. "貸車を一挺借りまして、上大和橋の東詰に梶棒を卸し"(げんこ) |

上大和橋 |  |

2021 |

| 瓦屋橋 | かわらやばし | 吉野狐(三一上方1:11) など 4件1題 (上方4件) | 中央区島之内2〜瓦屋町2 | 東横堀川に架かり,現存する.主人公島三郎が身投げをはかる「吉野狐」の冒頭部分に登場する.瓦屋橋そばの油屋の丁稚久松が,お染ちゃんの子守をしていたところ,お染が川に落ちて死んでしまい,責任を感じた久松も首を吊って死んだという事件があったという.これが,お染久松心中事件として,脚色劇化されたという説がある. "瓦屋橋の西詰から人の見ているも知らずに、橋の欄干に手をかけて今や飛び込まんとするありさま"(吉野狐) |

瓦屋橋 |  |

2000 |

| 九之助橋 | くのすけばし | らくだ(講古典上方2:02) など 6件2題 (上方6件) | 中央区島之内1〜松屋町 | 東横堀川に架かり,現存する.いかにも人名に由来しそうな橋名.九之助町は橋の西側になる.空堀を出た「らくだ」の葬礼が,この橋を西に渡る.さらに,堺筋を南に進み,太左衛門橋を渡って千日の火屋へと向かう. "九之助橋を西へ渡って、大宝寺町を堺筋へ出て"(らくだ) |

九之助橋 |  |

2022 |

| 松屋町筋 | まつやまちすじ | けんげしゃ茶屋(創元米朝5:13) など 6件3題 (上方6件) | 中央区 | 松屋町筋(まっちゃまちすじ).東横堀のすぐ東,今でも人形店,玩具問屋がならぶ南北路.西の浅草橋. "生国魂はんは松屋町筋を……まっすぐ迷わずただ一筋じゃ"(けんげしゃ茶屋) |

松屋町筋 |  |

2005 |

| 松屋町 | まつやまち | しじみ屋(青小南:10) など 11件10題 (上方11件) | 中央区松屋町 | 町名としては明治以後になる.松屋町表町,裏町,丹波屋町が松屋町となった. "南に松屋町から、船場から、粟田から新町"(しじみ屋) |

松屋町人形店 |  |

2022 |

| 松屋表町 | まつやおもてまち | 佐々木裁き(三一上方1:06) など 4件1題 (上方4件) | 中央区松屋町 | 江戸期の町名.末吉橋の東にあたる.「佐々木政談」,主人公の四郎助の実家がこの町内になる.父親の名は,用例にあるように高田屋綱五郎で,お奉行が佐々木信濃守.3人合わせると,宇治川先陣争いの佐々木四郎高綱となる. "松屋表町−高田屋綱五郎、町役一同出ろ出ろ"(佐々木裁き) |

|||

| 末吉橋 | すえよしばし | 後家馬子(三一上方2:21) など 6件2題 (上方6件) | 中央区南船場1〜松屋町 | 東横堀川に架かり,現存する.末吉孫左衛門が架橋した.末吉家は,末吉船による東南アジア貿易で繁栄した平野の豪商.別邸が東横堀にあった. "末吉橋やない、住吉橋やというのんで"(後家馬子) |

末吉橋 |  |

2021 |

| 安堂寺橋 | あんどうじばし | 入込噺「東の旅」(三一上方1:22) など 4件4題 (上方4件) | 中央区南船場1〜松屋町・松屋町住吉 | 東横堀川に架かり,現存する.安曇寺(あんどんじ)/阿曇寺(あずみでら)に由来するという説がある.「東の旅」の発端,ここから伊勢への旅が始まる. "友達に送られて安堂寺橋から東へ東へと取ってまいります"(入込噺「東の旅」) |

安堂寺橋 |  |

2021 |

| 安堂寺橋筋 | あんどうじばしすじ | 五人裁き(三一上方2:24) 1件1題 (上方1件) | 中央区南船場 | 「五人裁き」で,娘を新町に売った爺が松屋町へと向かう.東端の安堂寺橋を渡ると松屋町になる.大事な金をだまし取られるのが安堂寺町一丁目. "安堂寺橋筋を松屋町へ出て南へ天王寺村へ帰ろうという算段"(五人裁き) |

大阪市パノラマ地図(国際日本文化研究センター所蔵) |  |

2021 |

| 野ばく | のばく | らくだ(吉本ヨシモト22:1) 1件1題 (上方1件) | 中央区谷町6あたり | 空堀北の低地.旧賑町あたりが,のばく(野漠)にあたる.「らくだ」の住んだ長屋はここに設定される.直木賞の由来である作家,直木三十五は,のばくを見下ろす内安堂寺町に育った.歩いてみると,北,西,南側に高く,複雑な高低差がある.狭く入り組んだ路地や突きあたりにそびえる石垣,石畳の道などが見られる. "空堀の野ばくにらくだの卯之助と云う賭博師!"(らくだ) |

野漠の石垣 |  |

2022 |

| 空堀通り | からほりどおり | らくだ(講古典上方2:02) など 5件1題 (上方5件) | 中央区空堀町あたり | 大坂城の空堀跡.今も空堀通りと呼ばれ,活気ある商店街になっている.らくだの死骸を担いだ屑屋は,空堀通りから九之助橋を渡って千日へ向かった.空堀では,花月亭九里丸が生まれ,空堀の師匠と呼ばれた二代目三遊亭圓馬が住んだ.天王寺区の壽法寺にある圓馬の墓の表には,翁の一文字が彫られている.裏面には辞世の句,波ら波らになりて音なし古扇 三遊亭方水圓翁居士 橘の圓 三代目圓馬 とある. "棺桶をかつぎました二人、空堀通りを西へ"(らくだ) |

からほり商店街 |  |

2022 |

| 谷町 | たにまち | アメリカ人の恋(毎日三百年2:08) 1件1題 (上方1件) | 中央区谷町あたり | "谷町行きの電車"の用例なので谷町六丁目付近になる.相撲界発祥のタニマチの語源.近松門左衛門の墓は,谷町8の路地奥にひっそりと残されている.「曽根崎心中」「大経師昔暦」では,主人公の「お初徳兵衛」「おさん茂兵衛」の名前をもらった人情噺がある.「冥途の飛脚」では,梅川忠兵衛の実録人情噺が速記に残っている. "何のことはない谷町行きの電車が、上本町を曲がるように体を回して来て"(アメリカ人の恋) |

近松門左衛門墓 |  |

2023 |

| 桃谷 | ももだに | 茶の湯(桂文我 上方落語全集 10, パンローリング (2025) | 中央区上本町西あたり | 根岸の隠居所を舞台にする「茶の湯」を大阪に移植した.かつて,高津神社の東側,上町台地の一部が桃林だった.空堀桃谷公園(上本町西2)に名を残す.『浪花百景』の「野中観音桃華盛り」に,眼下に広がる桃林が描かれている.北側が桃谷,南側が桃山と呼ばれており,野中観音があったと言われる上六付近は桃山にあたる.現在の大阪環状線桃谷駅も,もとは桃山駅だった.生野区の桃谷は江戸時代の桃谷ではないが,みごとなハナモモの木があったので,仮に写真を載せた. "桃谷で見付けた隠居所は、お茶の先生の家で、茶室も付き"(茶の湯) |

ハナモモの木 |  |

2025 |

| 不明 | |||||||

| 西渡海里町 | にしとかいりちょう | 三十石(青圓生03:01) など 3件1題 (東京2件, 上方1件) | 中央区か | 「三十石」の帳付けの場面に登場する.大坂西渡海里町に住むというが,不明. "わいは大阪西渡海里町じゃ"(三十石) |

|||

掲載 061103/最終更新 250406