千葉県

千葉県

| 千葉県 | ||

|

圓朝地名図譜 圓朝地名図譜 |

|

| 「……今聞けばお前は佐原で亭主は銚子ぢや無いか。何方も下総だから……根を洗つたらお互ひに千葉県下(痴話喧嘩)では無いか」 (三遊亭金馬(1) 「痴話喧嘩」) 暉峻康隆ら編,『明治大正落語集成』 第五巻,講談社(1980) |

| 地点名 | この1題・登場回数 | 位 置 | 備 考 | 写真と撮影年 | |||

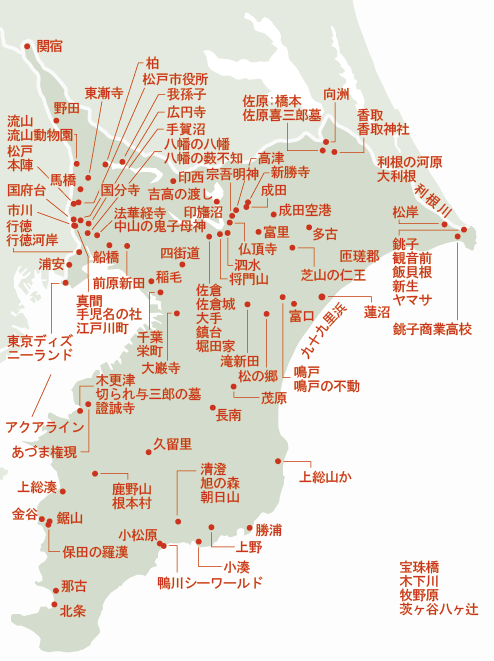

| 千葉県 | ちばけん | 痴話喧嘩(講明治大正5:07) など 11件10題 (圓朝1件, 東京8件, 上方2件) | 千葉県 | 明治の新作「痴話喧嘩」のサゲ.冒頭に引用したように,"どちらも千葉県か"と言い切るところが凄い.チバの名を冠する地質時代が,紆余曲折のすえ認められた.今は自由に観光客も見学できるのだが,一時は元大学教授の策動により研究者の立ち入りさえも阻止されるところだった.大きな画鋲のように見えるゴールデンスパイクが,77.4万年前の御嶽山の白尾火山灰層に刺されている.そこより上が,チバニアンになる. 千葉県の落語地名は,北端の関宿から県西部を浦安まで下り,湾岸を千葉までたどった後内陸に入り成田に至る.さらに利根川沿いに銚子を通り,房総の海岸部を南下し,最後に木更津へ抜ける順で紹介する. "お前は佐原で亭主は銚子ぢゃないか。どっちも下総と下総だから……根を洗ったらお互いに千葉県下ではないか"(痴話喧嘩) |

チバニアンの露頭 |  |

2022 |

| 安房 | あわ | 目黒のサンマ(講明治大正2:01) など 27件18題 (圓朝2件, 東京25件) | 千葉県 | 旧国名.千葉県南部.滝沢馬琴の大長編,『南総里見八犬伝』は,自害した伏姫が8つの玉を生むところから始まる.富山の山中に伏姫籠穴と呼ばれる洞穴がある.安房の里見氏の興亡を描くスペクタクルは,人形劇として少年少女の心をつかんだ. "ヘエ、房州の網元へ申しつけましたから結構な品で"(目黒のサンマ) |

伏姫籠穴 |  |

2022 |

| 上総 | かずさ | 煙草好き(立名人名演03:14) など 24件21題 (圓朝4件, 東京20件) | 千葉県 | 旧国名.安房の北,千葉県中部.上総掘りという井戸掘りの技術は,江戸時代文政年間に上総地方で発展した.車に巻いた竹ひごの先に鉄管が吊されており,これで土を突き抜いてゆく.動力がいらないため,上総掘りの技術は途上国に伝えられている. "上総のほうへまいりますと、「あじょにもかじょにも」というような妙なことをおっしゃいます"(煙草好き) |

上総掘の展示 |  |

2011 |

| 下総 | しもうさ | 嫁ちがい(講昭和戦前1:21) など 25件16題 (圓朝15件, 東京10件) | 千葉県,茨城県 | 旧国名.上総の北,千葉県北部と茨城県の南部にまたがる.両国橋が武蔵国と下総国を結ぶ橋だったことからか,両国駅そばに,下総屋食堂がある.落語にも出てくる外食券食堂から民生食堂の流れをくむ貴重なお店.入口にあがっている看板をちょっと見ただけでは,上総か下総かまぎらわしい.通常,地名は都に近い方から,上-下とつけられる.房総半島の根元側が下総で,先端側が上総なのは,当時の交通が海路だったことに由来するという. "下総の在の女で十九だといったが"(嫁ちがい) |

下総屋食堂 |  |

2022 |

| 房総 | ぼうそう | 房総めぐり(冨士, 3(9) (1930))など 1件1題 (東京1件) | 千葉県 | 房州と総州を合わせて房総.戦前の速記のほか,房総半島の用例もある.「房総めぐり」は,房総半島各地の名所を見て歩く漫談風の新作落語.シルエットにすると,確かに千葉県のマスコットのように,犬が横向きに立っている姿に見える.鼻が関宿,耳が銚子,ぺろっと出した舌が浦安,そして下半身が房総半島にあたる. "「夏休みを利用してちょっと房総めぐりをやつて来たんだ」「ボーさうか」"(房総めぐり) |

房総半島 |  |

2022 |

| 関宿 | せきやど | 続噺柳糸筋(立名人名演01:05) など 3件3題 (圓朝2件, 東京1件) | 野田市 | 旧東葛飾郡関宿町.関宿は鈴木貫太郎首相の出身地.関宿城のあたりは,両側が川に囲まれたどんづまりの寂しいところだったが,城を模した資料館などが建ってしまった.関宿閘門はパナマ運河もかくやと思わせるダイナミズムに満ちている. "翌日は関宿の宿にて昼食をいたし"(続噺柳糸筋) |

関宿を望む |  |

2008 |

| 宝珠橋 | ほうしゅばし | 続噺柳糸筋(立名人名演01:05) 1件1題 (東京1件) | 野田市か | 宝珠花の誤りか.江戸川をはさんで,東西宝珠花がある. "どこへ行った。宝珠橋まで参りやした"(続噺柳糸筋) |

|||

| 野田 | のだ | 幾代餅(旺国馬生2:02) など 11件5題 (圓朝2件, 東京9件) | 野田市 | 醤油醸造の町.醤油発祥地の碑は,野田郵便局向かいの神社境内にある.この場所には,元禄年間に醤油醸造をはじめた飯田家の亀屋蔵があった.亀甲萬の茂木佐平治の旧宅や,高梨兵左右衛門の屋敷が公開されている.野田や流山は,吉原に通う大蛇の産地. "今日だけ野田の醤油問屋の若旦那、と、こういうふれ込みでおまえさんを連れて行くからな"(幾代餅) |

野田の醤油発祥地碑 |  |

2021 |

| 我孫子 | あびこ | 我孫子宿(芳賀歌奴:09) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) | 我孫子市 | 長谷川伸原作,「一本刀土俵入」の舞台.2階から取的に財布ごと投げ与える場面.茅葺き屋根の脇本陣は駅の東,5分ほど行ったところにある.手近ですますなら,裸の大将山下清画伯ゆかりの弁当屋の弥生軒ならば,我孫子駅ホームに駅そば店がある.ぼくがはたらいていた弥生軒のおそばおいしいよ. "こうやって我孫子のね、宿屋の所へ取手屋ってんですがね"(我孫子宿) |

我孫子宿脇本陣 |  |

2008 |

| 手賀沼 | てがぬま | 月宮殿(柳家小満ん口演用「てきすと」<拾遺> 5, てきすとの会 (2020)) | 柏市・我孫子市・白井市・印西市 | 千葉県北部にあるすでに淡水化した海跡湖.干拓が進み,手賀沼と下手賀沼に別れてしまった.生活排水の流入で汚濁が進み,長く水質ワーストワンに甘んじていた.「月宮殿」は,もともと上方落語で,お化け鰻につかまって天上界を旅する噺.お化け鰻の住みかとして出てきたが,今は河童くらいしか棲んでいない. "流れ流れて印旛沼だか手賀沼へ紛れ込んで、ここで又ぬくぬくと大きく成ったのが、嵐の晩に沼から飛び出しまして"(月宮殿) |

手賀沼 |  |

2021 |

| 印西 | いんざい | 阿武松(三一談志2:06) 1件1題 (東京1件) | 印西市 | 第24代横綱,鳳谷五郎の出身地として言及される.横綱在位は1915~20年.六軒厳島神社では夏相撲を実施するというので,前回訪れたときには,土俵が残っていた.今回の訪問時には,鳥井脇に横綱鳳の顕彰碑が建てられていた. "二十四代 鳳谷五郎 千葉は印旛郡印西町"(阿武松) |

六軒厳島神社横綱鳳顕彰碑 |  |

2024 |

| 木下川 | きねがわ | 三紋龍(新潮泡坂妻夫:08) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) | 印西市 | 圓朝の「鏡ヶ池操松影」に出てくる木下川と同じものか,あるいは「累」の舞台の鬼怒川か.木下川は,手賀沼に発し利根川に注ぐ.ほとんど埋め立てられて河道が追えない. "後を追って来た累と木下川の堤で出会い"(三紋龍) |

|||

| 柏 | かしわ | 紋三郎稲荷(三一大系5:14) など 2件1題 (東京2件) | 柏市 | 人口40万人を超える常磐線沿線のベッドタウン.しかし,柏は宿場ではないので,古典落語には似合わない地名.柏神社に建てられた説明板はリニューアルされていた.小金牧の中を街道が貫いているので,野馬土手を区切る木戸が設けられていた.その場所は,神社のすぐ南の交差点にあたるが,何の遺構もない. "へえ、いま柏村をとおりまして、松戸カ原という所で"(紋三郎稲荷) |

柏木戸あと柏神社 |  |

2024 |

| 東漸寺 | とうぜんじ | 鈴ふり(講古典艶:03) 1件1題 (東京1件) | 松戸市小金境外 | 浄土宗十八檀林の一つ,小金の東漸寺.北小金駅前,水戸街道に面したところに広大な境内が広がる.学寮である檀林は,小金小学校の基となった. "浄国寺を抜けて、下総小金の東漸寺という寺にはいり"(鈴ふり) |

東漸寺 |  |

2024 |

| 馬橋 | まばし | 任侠流山動物園(砂漠のバー止まり木, 講談社(2008)) | 松戸市馬橋 | 馬橋駅.流鉄流山線(総武流山電鉄は旧称)の始点.ローカル線の味わいが残っている.車両編成ごとに色が異なり,青空,明星などの愛称がつく.赤色のあかぎと黄色のなの花を一両ずつ組み合わせたツートンカラーの編成が,オムライスと呼ばれて評判を呼んだ. "流山に来るには、馬橋という駅から総武流山電鉄"(任侠流山動物園) |

馬橋駅明星号 |  |

2007 |

| 流山 | ながれやま | 紺屋高尾(青圓生09:04) など 19件10題 (圓朝10件, 東京9件) | 流山市 | 小林一茶が頻繁に訪れた流山.天晴味醂の秋元本家は一茶双樹記念館になり,庭園とともに有料公開されている.奥にはメルシャンの工場があったが取り壊された.流山にはもう1つ堀切万次郎が作り上げた万上味醂がある.醸造と水運で栄えた町は,文化人のパトロン活動ばかりでなく,紺屋の純愛にも"流山の大蛇"として名を残す. "流山の大蛇になるんで……。いえ、大蛇ではない、大尽、金持ちのことを言う。ああ、へへへ、なるほど、十両持ってますから"(紺屋高尾) |

天晴味醂の看板 |  |

2010 |

| 流山動物園 | ながれやまどうぶつえん | 任侠流山動物園(砂漠のバー止まり木, 講談社 (2008)) | 流山市:架空 | 三遊亭白鳥の「任侠流山動物園」に登場する市営動物園. "千葉の流山動物園も午後五時になると、閉園の時間でございます"(任侠流山動物園) |

|||

| 牧野原 | まきのはら | 紋三郎稲荷(青圓生12:04) 1件1題 (東京1件) | 松戸市か | 松戸あたりの原のようだが,不明.笠間稲荷の眷属にちなみ,笠間の牧野氏をもじったか. "へ、いま、ま、ま、牧野原でございます"(紋三郎稲荷) |

|||

| 松戸 | まつど | 紋三郎稲荷(青圓生12:04) など 19件7題 (圓朝12件, 東京7件) | 松戸市 | 松戸宿は「紋三郎稲荷」の舞台.古い商家なども市街地に埋もれてしまい,宿として見るべきものは少ない.江戸川土手下に平潟遊廓があったが,こちらも髪を乱した遊女のような柳の木があっただけ. "今夜はどちらのお泊まりでございます。松戸へ泊まろうと思うが"(紋三郎稲荷) |

平潟遊廓跡 |  |

2015 |

| 松戸:本陣 | ほんじん | 紋三郎稲荷(青圓生12:04) など 3件1題 (東京3件) | 松戸市松戸 | 「紋三郎稲荷」の眷属と偽って,駕籠かきをだました笠間藩の武家が投宿した.松戸郵便局の東が本陣跡で,2005年に銘板がたてられた. "これから日が暮れて、本陣の高橋清左衛門という、これへ駕籠がつく"(紋三郎稲荷) |

松戸宿本陣跡 |  |

2008 |

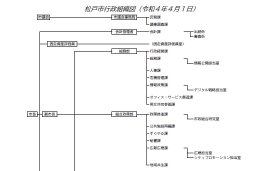

| 松戸市役所 | まつどしやくしょ | ぞろぞろ(立川談志遺言大全集 4,講談社 (2002)) | 松戸市根本387 | マツモトキヨシが小金きよしヶ丘,もとい,すぐやる課を設けたところ.庁舎の天井から,たしかに訪問時,"すぐやる課"のプレートが下がっているのを見た. "これからは前向きの姿勢で善処します。松戸市役所すぐやる課"(ぞろぞろ) |

松戸市行政組織図(部分.2022年5月ダウンロード) |  |

2022 |

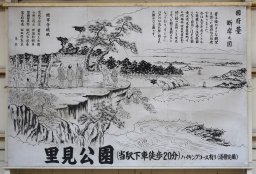

| 国府台 | こうのだい | 成田小僧(下ノ巻)(講明治大正1:02) など 10件7題 (圓朝4件, 東京6件) | 市川市国府台あたり | 国府台は江戸を望む高台になる.国府台城では,戦国時代に里見氏と北条氏の合戦が繰り広げられた.敗れた里見側は安房へ退く.京成国府台駅ホームにある絵看板は,一見したところ江戸名所図のようで,実は国府台城跡の里見公園に誘う名所案内になっている.「粟田口霑笛竹」の主人公稲垣小左衛門は,この断崖から突き落とされて謀殺された. "一番面白かったのは、真間、鴻の台から成田へ行った時ですネ"(成田小僧) |

里見公園名所案内 |  |

2023 |

| 国分寺 | こくぶんじ | もみぢ(百花園, 229 (1899)) | 市川市国分 | 用例の「もみぢ」は,「薬鑵なめ」の改作になる.臥龍梅の梅見に代えて,国府台の紅葉見物に出かける設定となる.奈良時代に置かれた国分寺は失われており,跡地に現在の下総国分寺が建立されている.講堂跡を示す碑が見つかるほか,本堂前に置かれた巨石は,七重塔の基壇礎石になる. "国分寺を見物して、紅葉を見て帰らふといふ催ほしで"(もみぢ) |

下総国分寺基壇礎石 |  |

2023 |

| 真間 | まま | 宮戸川(講明治大正1:48) など 5件5題 (圓朝1件, 東京4件) | 市川市真間 | 真間の紅葉で知られる景勝地.もよりの京成市川真間駅は,5月の母の日にかけて市川ママ駅と改称する.すべてのホーム駅標や,さすがに市川真間駅も併記してあるが駅入り口の看板まで入れ替えする本気モード.子どもが描いた絵も飾られていて暖かい気持ちになる. "真間だノ、鴻の台だノと、紅葉の名所ぢゃアあるまいし"(宮戸川) |

市川ママ駅 |  |

2023 |

| 手児名の社 | てこなのやしろ | ひねり家(講明治大正5:48) など 4件3題 (圓朝2件, 東京2件) | 市川市真間4-5 | あまたの男性に言い寄られ,我が身の美しさを嘆いて身を投げた真間の手児奈(てこな).万葉期の伝説で,われも見つ人にも告げむ葛飾の真間の手児名が奥津城処(山部赤人)と歌われている.手児奈霊堂がある. "これは手児那さまのお札でございまして"(ひねり家) |

手児奈霊堂 |  |

2023 |

| 市川 | いちかわ | 阿武松(三一談志2:06) など 7件5題 (圓朝6件, 東京1件) | 市川市 | 14代横綱の境川浪右衛門は,市川の出身.晩年,本名を市川浪右衛門に改めている.墓は市川ではなく,葛飾の聞明寺にある.ベッドタウンの市川市街は見るところが少ない.江戸川を挟み,市川・小岩の関所があった.街道に枝を張り出していた三本松は伐採され,名所を示す碑もうち捨てられたようだった.今は,道路元標と並んで,国道14号線の中央分離帯にポツンと置かれている. "十四代 境川浪右衛門 千葉は市川の出"(阿武松) |

市川町道路元標 |  |

2024 |

| 江戸川町 | えどがわちょう | 在原双紙(正岡艶色落語:01) 1件1題 (東京1件) | 市川市 | 数多くの演芸に関する著作を残した正岡容(まさおかいるる)[1904-1958]は,戦災を受けて真間に移り住んだ.『寄席行燈』『膝栗毛の出来るまで』などは市川時代の作品になる. "一ぺんかえったはずの下総流山、いまの千葉県江戸川町だが、そこの在原が忌やがっているお大尽がまた引返して来て"(在原双紙) |

|||

| 市川:広円寺 | こうえんじ | 怪談 浮船(百花園, 67-78 (1892)) | 市川市宮久保4-5 | 日蓮宗宮久保山高円寺.みごとな藤棚があったが,時期ちがいで葉っぱばかりだった.長寿藤と名がついており,2mにもなろうとする花房を垂らすという. "下総八幡へ立ち帰り兼ねて菩提所なる字宮久保村の法華宗広円寺において大法会を営み"(怪談 浮船) |

高円寺 |  |

2016 |

| 行徳 | ぎょうとく | 宝船(青圓生13:11) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) | 市川市本行徳あたり | 行徳河岸の常夜燈から一本陸側に入った行徳街道沿いに,名物の笹屋うどんがあった.そこを通る旅人は必ず立ち寄ったという.いまは,近くの行徳ふれあい伝承館の休憩所に,うどんのメニューがある. "大徳は天にあり、小徳は努めにあり……行徳は千葉県にありというぐらいなもんで"(宝船) |

笹屋うどん跡 |  |

2022 |

| 行徳河岸 | ぎょうとくがし | 成田小僧(下ノ巻)(講明治大正1:02) 1件1題 (東京1件) | 市川市本行徳 | 江戸との間を荷運びした行徳船が到着する河岸.関ヶ島1に文化九年,日本橋の銘がある常夜燈が残っており,町のランドマークになっている.2009年に常夜灯公園として整備された.小名木川の出口には,船番所が設けられていた. "行徳河岸から上がると恐ろしいピイピイ風で寒かったネ"(成田小僧) |

行徳河岸常夜燈 |  |

2022 |

| 浦安 | うらやす | 真二つ(ご利益)(旺文小さん2:04) など 5件4題 (東京5件) | 浦安市 | 本来の浦安は埋め立てでできたテーマパークではなく,写真の境川あたり.串焼きの浅蜊なども売っていて漁師町の名残があった. "神田を早く発ちまして、その晩は浦安泊まり"(真二つ) |

境川の船溜り |  |

1998 |

| 東京ディズニーランド | とうきょうでぃずにーらんど | 迷い子の達人(角川中島らも1:05) など 4件4題 (東京3件, 上方1件) | 浦安市舞浜 | このようにちゃんと"東京都"からも見えます. "去年もですね、浦安のディズニーランドへどうしても連れてけって"(迷い子の達人) |

東京ディズニーランドを望む |  |

2003 |

| 八幡の八幡 | やわたのはちまん | 八問答(騒人名作02:18) など 6件4題 (圓朝2件, 上方4件) | 市川市八幡4 | 葛飾八幡宮.数字の八づくしの上方落語「八問答」に出てくる.鎮座地の八幡(やわた)は,この八幡神社が地名の由来になる.神殿脇の大木は,無数の蛇が棲んでおり,時にその姿を現したという千本イチョウ. "神信心するなら八幡の八幡様を信仰しい"(八問答) |

葛飾八幡宮 |  |

2023 |

| 八幡の薮不知 | やわたのやぶしらず | 蚤の活惚れ(講落語全集2:23) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) | 市川市八幡2 | その地を侵すものに祟り,迷い込んだものを呑み込む薮不知(やぶしらず).水戸黄門がその真偽を捜索したという.不知森神社は小ギレイに改修されてしまい,藪も風通しよくなっていたが,再び竹藪になってきている. "どうもひどい毛ずねだね、伝え聞く八幡の藪もかくやと思うばかり"(蚤の活惚れ) |

八幡の薮不知 |  |

2008 |

| 法華経寺 | ほけきょうじ | 狐つき(青圓生11:05) など 5件5題 (圓朝3件, 東京2件) | 市川市中山2 | 日蓮宗正中山法華経寺.日蓮に帰依した富木常忍の宅地跡が中山の法華経寺.京成中山駅から参道が続いている.祖師堂は1987年から大修理に入り,創建時の比翼入母屋造りになった. "千葉の中山の法華経寺へまいりますと、あすこで狐つきを落としております"(狐つき) |

法華経寺五重塔 |  |

2008 |

| 中山の鬼子母神 | なかやまのきしぼじん | めか馬(騒人名作01:13) など 6件2題 (圓朝1件, 東京5件) | 市川市中山 | 法華経寺の本院の廊下をずっと奥に行くと鬼子母神堂がある.参拝可能.遠寿院荒行堂も鬼子母神.孝明天皇の参拝を得て天拝鬼子母神と称する.鬼の字に角(点)がないのが本当.鬼子母神(訶梨帝母)は,自身に多くの子がありながら,近所の子を喰らう残虐を尽くしていた.お釈迦様は,訶梨帝母の一子を隠し,子を失う悲しみを教えた.その後,心を改めた訶梨帝母は,鬼子母神として子育ての神となった. "日頃信ずる高祖日蓮大菩薩、中山の鬼子母神様"(めか馬) |

法華経寺本院 |  |

2008 |

| 船橋 | ふなばし | 無筆の女房(講落語全集1:05) など 13件10題 (圓朝6件, 東京7件) | 船橋市 | 船橋大神宮の高燈籠は,海上安全の目印だった.今では境内から見ることも難しい.海老川にかかる海老川橋には,船橋の地名由来の船型のモニュメントがある.ならべた船に板を渡して橋とするのが船橋だが,それにしては川幅が狭い. "成田の不動様へご参詣をして、その帰りに船橋へ寄った"(無筆の女房) |

船橋地名発祥の地モニュメント |  |

2024 |

| 前原新田 | まえはらしんでん | 島鵆沖白浪(滑稽堂 (1883)) | 船橋市前原東・前原西 | 前原(まえばら/まいばら).「佐原の喜三郎」の道中付けに登場する.新京成線前原駅そばの道入庵境内には,新田開発の模様が碑文として彫られた延命地蔵尊がある.延宝3(1675)年の建立で,摂州多田郡の人,天野四郎兵衛の開墾になるとのこと.今は新田が取れて,前原東,西と称する. "大和田までとてかき出し前原新田うち過ぎて"(島鵆沖白浪) |

道入庵延命地蔵 |  |

2022 |

| 稲毛 | いなげ | 長屋の海水浴(吉本ヨシモト13:1) 1件1題 (東京1件) | 千葉市稲毛区 | 千葉の海水浴場として登場.埋め立てで海岸線は遙か沖に移動した.海気館という保養のための旅館が有名だった.海岸だった名残は,浅間神社あたりの根上がり松や,砂浜を利用した民間航空発祥之地碑に見られる. "一円で行けるとこと言やあ、千葉の海岸だね、そうだ、稲毛あたりはどうですかな"(長屋の海水浴) |

根上がり松 |  |

2008 |

| 千葉 | ちば | お見立て(騒人名作12:15) など 18件11題 (圓朝1件, 東京17件) | 千葉市 | 県都千葉市.県庁そばに千葉氏ゆかりの猪鼻城址がある.戦国時代に落城し,江戸時代の千葉市付近は生実藩の支配となる.城址には,目立たない碑と,巨大な天守風の郷土博物館がある. "千葉の杢兵衛大尽はどう遊ばしたろうと、一言おっしゃったのがこの世の別れ"(お見立て) |

猪鼻城阯碑 |  |

2008 |

| 千葉:栄町 | さかえちょう | 土耳古息子(新潮新作:06) 1件1題 (東京1件) | 千葉市中央区栄町 | 新作一件のみ,歓楽街としての用例.モノレールの乗客にもトルコに三浦屋の看板がしっかりアピールしていた.今はこの建物はなくなっているが,無料案内所はしっかり残っている. "千葉を栄町、川崎を堀之内"(土耳古息子) |

栄町 |  |

2000 |

| 千葉:羽衣松 | はごろものまつ | 社頭の松(時事新報 (1908)) | 千葉市中央区 | 羽衣松は,橘家圓喬が演じた「社頭の松」という落語に出てくる.『時事新報』明治38年の元旦紙面を飾った.「羽衣」の本題で知られる落語で,三保の松原に加え,千葉市にも羽衣伝説が伝わる.千葉(せんよう)の池のほとりに,夜ごと天女が降りてくる.亥鼻城主の平常将が,松にかけた羽衣を奪って天女を妻に迎えた.この話を聞いた時の天皇が,千葉の地名を与えたと伝える.明治末にはまだ松が残っていたらしいが,もう残っていない.今は,千葉県庁そばの羽衣公園に植えられた2代目の松に伝説をしのぶだけ. "古くは下総の千葉に羽衣松と云ふ松があつて今だに残つて居ります"(社頭の松) |

二代目羽衣の松 |  |

2024 |

| 大巌寺 | だいがんじ | 鈴ふり(講古典艶:03) など 2件1題 (東京2件) | 千葉市中央区大巌寺町180 | 十八檀林の一つ.浄土宗龍澤山大巌寺.生実(おゆみ)の龍ヶ沢に開かれた.生実は1万石の小藩. "東漸寺を抜けて、生実の大巌寺へはいり"(鈴ふり) |

大巌寺不動堂 |  |

2008 |

| 四街道 | よつかいどう | 遠山政談(青圓生06:05) など 2件1題 (東京2件) | 四街道市 | 何の変哲もないが,写真の十字路が四街道の地名の由来という. "四街道の在のものでございまして、年令が十七で名前がお染"(遠山政談) |

四街道十字路 |  |

1997 |

| 印旛沼 | いんばぬま | 夢路の風(講明治大正5:03) など 7件7題 (圓朝1件, 東京6件) | 佐倉市,成田市,印西市など | 「佐倉宗吾伝」では,禁を破り,舟をつないでいた鎖を断ち切って,宗吾を印旛沼対岸に渡した甚兵衛が,一席の主役になる.印旛沼では漁業も行われており,コイやフナが捕れるという.そこここにボサ網をしかけた四角い枠が見られる. "印旛沼のような、大きななんとかを持ちながら、つばきなんぞはなんにせん"(夢路の風) |

甚兵衛の渡付近 |  |

2022 |

| 吉高の渡し | よしたかのわたし | 下総土産佐倉双紙(三友舎 (1890)) | 成田市北須賀~印西市吉高 | 「佐倉宗吾伝」の用例.北須賀-吉高を結ぶ水神の渡しの別名が,甚兵衛の渡し.渡し守の甚兵衛は,吉高の人という.干拓により,かつての渡し場は沼から300mほど離れてしまった.甚兵衛大橋が架けられて,渡しは役目を終えた.老松の残る水神の森の中に,櫂を手にした甚兵衛像の写真を収める甚兵衛慰霊堂,甚兵衛翁之碑(1980年建)などがある. "その吉高の渡守が甚兵衛で"(下総土産佐倉双紙) |

水神の森 |  |

2022 |

| 茨ヶ谷八ヶ辻 | いばらがだにやつがつじ | 高尾(青圓生06:07) など 2件1題 (東京2件) | 佐倉市か | 佐倉藩の悪政を将軍に直訴したかどで磔になった佐倉宗吾こと木内惣五郎の処刑地の用例.宗吾霊堂は公津ヶ原刑場跡という.茨ヶ谷に音の似る江原刑場跡は江原台1にある. "その罪軽からずというので茨谷八ヶ辻という所で、磔の刑に行われた"(高尾) |

木内惣五郎墓 |  |

2008 |

| 佐倉 | さくら | 反魂香(講小勝:28) など 5件4題 (圓朝4件, 東京1件) | 佐倉市 | 佐倉藩の悪政と佐倉宗吾の直訴で佐倉は登場する.佐倉城址のサクラやオランダ医学の順天堂など,城下町としての見どころが多い. "捕縛されて、これが下総の在、佐倉の領民というところから佐倉へ送る"(反魂香) |

佐倉城本丸礎石 |  |

2017 |

| 佐倉城 | さくらじょう | 水戸黄門西国巡遊記(駸々堂 (1895))など | 佐倉市城内町 | 佐倉藩の居城.佐倉宗吾の直訴の時の城主は堀田正信だった.明治初期に佐倉城は取り壊され,建物の遺構はない.礎石は陸軍兵舎に転用されていた.プレハブのような佐倉城址公園センターに城の模型が展示してあった. "お出でになりましたのがすなわち下総国佐倉の城下"(水戸黄門西国巡遊記) |

佐倉城模型 |  |

2017 |

| 佐倉城:大手 | おおて | 三日月次郎吉(人民 (1904)) | 佐倉市城内町 | 佐倉城の大手門は今はない.佐倉中学校の正門向かいに碑が立っている.門の西は,武家屋敷となっており,河原家住宅(非公開)や但馬家住宅が残っている.また,三の丸御殿や会所も置かれていた. "佐倉へ入りしは黄昏過ぎ、城の大手を右に見て"(三日月次郎吉) |

佐倉城大手門跡 |  |

2022 |

| 佐倉:鎮台 | ちんだい | 小夜嵐吉原奇談(大川屋 (1890))など | 佐倉市城内町 | 明治時代に佐倉に置かれた鎮台.東京鎮台歩兵第二連隊.のちに宇都宮へ移転した.佐倉城址に佐倉兵営跡と歩兵第二連隊の配置図を描いた碑がならんでいる. "当節は追々開拓して田畑となし百姓家の百軒余もあり佐倉鎮台兵の調錬場も出来ました"(小夜嵐吉原奇談) |

佐倉兵営跡 |  |

2017 |

| 佐倉:堀田家 | ほったけ | 高尾(青圓生06:07) 1件1題 (東京1件) | 佐倉市 | 宗吾御一代記記念館に,江戸の堀田家門訴の場のセットが展示してある.訴えが取り上げられず,寛永寺参詣の将軍(3代家光もしくは4代家綱)への直訴に訴えることになる. "堀田さまのお屋敷へ宗吾がお化けンなって出たそうですが、お化けンなるにも磔柱を背負ったなり出ました"(高尾) |

堀田家門訴の場 |  |

2018 |

| 将門山 | まさかどやま | 下総土産佐倉双紙(三友舎 (1890))など | 印旛郡酒々井町本佐倉か | 堀田家の圧政に対して,領内の名主が将門山に集まって,堀田家門訴の相談をする場面.将門町という土地があり,将門を祀る口之宮神社がある.近くの本佐倉城が将門山ではないか. "将門山に屯してついに江戸表へ罷りいで門奏に及ぶという"(下総土産佐倉双紙) |

本佐倉城城山 |  |

2016 |

| 泗水 | しすい | 下総土産佐倉双紙(三友舎 (1890)) | 印旛郡酒々井町 | 酒々井(しすい)と書く.酒の井は,酒々井の地名の由来となった井戸.そばに由来碑が立つ.養老の滝の逸話と同様,孝行息子が親に酒を買えないことを嘆いて歩いていると,道ばたの井戸から酒の匂いがしてきた.もちろん,ほかの人が汲めばただの水.天が感じることはなかった. "わしは泗水の万吉でございます"(下総土産佐倉双紙) |

酒の井 |  |

2017 |

| 仏頂寺 | ぶっちょうじ | 下総土産佐倉双紙(三友舎 (1890))など | 印旛郡酒々井町下岩橋99 | 真言宗岩橋山大仏頂寺.本堂寄進碑に宗吾霊堂の名も記されていた.死刑になった宗吾の子どもたちの首を引き取った仏頂寺の孝善和尚は,自ら印旛沼に身を沈め,悪鬼となって堀田家を呪った. "下総の瀧沢村の仏長寺へ所換わりになったので"(下総土産佐倉双紙) |

大仏頂寺 |  |

2016 |

| 宗吾明神 | そうごみょうじん | 高尾(青圓生06:07) など 3件2題 (圓朝1件, 東京2件) | 成田市宗吾1 | 真言宗鳴鐘山東勝寺.堀田氏の苛政を将軍に直訴し,承応2(1653)年,親子ともども磔刑になった木内惣五郎をまつる.旧暦命日にちなみ9月第一土日曜日にお待夜祭が執り行われる.本堂裏の御一代記念館は人形を駆使した展示で,必見ポイント. "宗吾明神という神に祀って、その霊を慰めたという。ま、お百姓の中では木内宗吾というかたが、名前を残しております"(高尾) |

宗吾霊堂 |  |

2002 |

| 高津 | こうづ | 幽霊の棚卸し(文芸倶楽部, 28(6) (1922)) | 成田市 | 公津(こうづ).現在,成田市内になる下方・台方・江弁須・大袋・飯仲が公津村を作っていた.今,公津の杜ニュータウンに名を残す.「幽霊の棚卸し」は,五代目小勝の警句混じりの小噺集.台方の名主だった佐倉宗吾の話が出てくる.公津村の道路元標は,1920年に台方井戸花635番地先に置かれたが,その後,1937年に下方字瓜作557番ノ1先へ移設したとある.2018年に原位置である宗吾霊堂の駐車場に修復・再設置された. "下総高津村の立派な名主様、それが多くの人を助けるためにと"(幽霊の棚卸し) |

公津村道路元標 |  |

2022 |

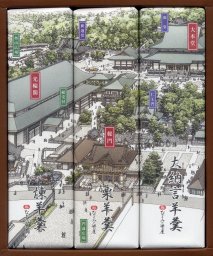

| 成田 | なりた | 寝床(講昭和戦前2:12) など 29件10題 (圓朝2件, 東京27件) | 成田市 | 成田山新勝寺と成田の町のどちらを指すのかわからない用例も多い.成田山へ向かう参道には鰻料理,羊羹,落花生などの店が連なる.古今亭今輔(5)が演じた「成田土産」は,羊羹でも鉄砲漬でもなくバレ噺.米屋本店に併設されている成田羊羹資料館では,羊羹の歴史,製造器具などを展示する. "お前は明日の朝一番で成田へ立つんだといったじゃアないか。ナーニ、成田へ立つなんてえなア嘘っぱちで……"(寝床) |

米屋のお山祝い門前羊羹 |  |

2010 |

| 新勝寺 | しんしょうじ | 真二つ(御利益)(新潮山田洋次:1) など 73件38題 (圓朝6件, 東京64件, 上方3件) | 成田市成田 | 真言宗成田山新勝寺.頻出地名.「寝床」の棟梁が一番列車に乗って参詣する.深川の不動さんは東京の出張所になる.著名人が裃つけて行う節分の豆まきは,見覚えある場面. "夕刻には成田に着き、その翌朝不動様へ型通りの参詣"(真二つ(御利益)) |

新勝寺本堂・三重塔 |  |

2008 |

| 成田空港 | なりたくうこう | 吉田さんの携帯(新作落語傑作読本, 白夜書房 (2012)) | 成田市など | 1978年開港の日本の空の玄関.かつては,新東京国際空港と呼ばれていた.根強い反対運動で30年経った時点でも未完成だった.写真のいやにさびしい駅名標は,かつての最寄り駅だった東成田駅に残るもの.ここからターミナルビルへタイムトンネルのような地下通路が通じている.離着陸を見たかったら芝山町の航空科学博物館へ. "いま、成田空港にいるんだけど、これからいよいよ日本を飛び出すんだ"(吉田さんの携帯) |

成田空港駅? |  |

2010 |

| 富里 | とみさと | 辻八卦(柳家小満ん口演用「てきすと」 25, てきすとの会 (2017)) | 富里市 | 富里と言えばスイカが特産.5月から7月にかけて出回る.大ぶりで,赤肉以外にオレンジや黄色のものもある.名物だったスイカガスタンクは,2021年に解体された. "お前の在所は成田の富里村で、名前は井上林蔵という者であろう"(辻八卦) |

スイカガスタンク |  |

2019 |

| 芝山の仁王 | しばやまのにおう | 小粒(講小勝:10) など 7件5題 (圓朝1件, 東京6件) | 山武郡芝山町芝山298 | 天台宗観音経寺.天応元(781)年の創建.日本一路線が短い芝山鉄道の終点,芝山千代田駅からバスが通じている.石段途中の仁王門左右の畳敷きの部屋に,真っ黒な一対の仁王像が安置されている.「小粒」の主人公が,自分の体を大きくしてもらおうと参籠して祈願した.授与される仁王尊像は,火事盗難よけのお札."柴又の仁王"の例もあったが,こちらに合わせた. "そこで芝山の仁王尊に、三七二十一日の願を掛けますと御利益はありがたい"(小粒) |

芝山仁王尊天御真影 |  |

2010 |

| 多古 | たこ | 芝浜の革財布(不二演藝画報復刻:03) 1件1題 (東京1件) | 香取郡多古町 | 特産の多古米で売り込んでいる町.1926年に起きた鬼熊事件を演者の古今亭今輔がルポしている.殺人犯鬼熊は,40日にわたり多古の山林に潜伏した.マスコミを巻き込んだり,捜査員が殺されたりしたため,日々報道が過熱した.多古には,ちょっと町をはずれるとこんな道標が見つかった.薮の奥から鬼熊がにらんでいそう. "千葉県の熊さんも遂に自害をして捕まった時は虫の息(中略)左楽さんが実地調査のため多古へ出張りました"(芝浜の革財布) |

多古の道標 |  |

2004 |

| 佐原:橋本 | はしもと | 痴話喧嘩(講明治大正5:07) 1件1題 (東京1件) | 香取市佐原イ | 新橋本,本橋本などの小字がある.写真の小堀屋は,天明年間の創業のそば屋.建物は千葉県有形文化財に指定されている. "佐原はどこだえ。橋本です。橋本というところか"(痴話喧嘩) |

橋本バス停と小堀屋蕎麦店 |  |

1998 |

| 佐原:佐原喜三郎墓 | さわらきさぶろうはか | 佐原の喜三郎(青木嵩山堂 (1898)) | 香取市佐原イ1057 | 佐原喜三郎は実在の人物.噺にあるように島抜け後,いったん佐原に戻ってきた.墓は佐原市内の法界寺内,本郷家の墓域にある.墓石に彫られた法名は即誉無生信士,側面に弘化二年乙巳六月四十而没俗称喜三郎とある. "ただ今も喜三郎の墓は佐原の上宿法戒寺といふ寺に歴然と残って居ります"(佐原の喜三郎) |

佐原喜三郎墓 |  |

2014 |

| 佐原:向洲 | むこうず | 島鵆沖白浪(滑稽堂 (1883)) | 香取市佐原 | 佐原市街から見ると,利根川の対岸になる.佐原喜三郎が所帯を持った場所に描かれる. "佐原の向洲へ世帯を持ちて"(島鵆沖白浪) |

佐原向州 |  |

2014 |

| 香取 | かとり | 白木屋(講明治大正2:14) など 4件2題 (圓朝1件, 東京3件) | 香取市香取あたり | 香取神宮の境内,入口近くの高台に,丸みを帯びた要石が祀られている.鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)にある要石と一対で,鹿島神宮の方は中央がくぼんでいる.鹿島の要石が地震を起こす大ナマズの頭を押さえ,香取の方が尾っぽを押さえているという.水戸黄門が鹿島の方の要石を掘って探索した講釈種の速記(笑福亭松鶴,水戸黄門西国巡遊記 (1895))が残っている. "棒は木偏に奉る、香取とは香取る鹿島香取が棒の濫觴かと存じまする"(白木屋) |

香取神宮要石 |  |

2024 |

| 香取神社 | かとりじんじゃ | とろゝん(講明治大正7:26) など 3件3題 (東京2件, 上方1件) | 香取市香取1697-1 | 香取神宮.全国の香取神社の総社.祭神は経津主大神.ひときわ目立つ朱塗りの楼門は,元禄年間の造営で重文.国宝の海獣葡萄鏡を所蔵する.離れた利根川畔に,次項の木製鳥居がたつ. "大宮氷川大明神、下総香取明神よ"(とろゝん) |

香取神宮拝殿 |  |

2024 |

| 利根川 | とねがわ | お目見え(講明治大正7:25) など 5件4題 (圓朝2件, 東京3件) | 千葉県 | 坂東太郎の異称を持つ大河川.東京湾に注いでいたが,江戸時代初期に切り替え工事が完成し,現在のように銚子に注ぐようになった.利根川河畔,津宮鳥居河岸に香取神宮の一の鳥居が立っている.船から下りた参拝客は,ここから香取神宮に詣でた.鳥居のほか,常夜燈や与謝野晶子歌碑(かきつばた香取の神の津の宮の宿屋に上る板の仮橋)がある. "ままよ利根川へすべってくたばろうか、背戸の梁へぶら下がって首縊るべえと覚悟しやした"(お目見え) |

香取神宮一の鳥居 |  |

2011 |

| 利根の河原 | とねのかわら | 芝居の喧嘩(三一談志1:11) 1件1題 (東京1件) | 香取郡東庄町あたり | 講談,そして正岡容作の浪曲「天保水滸伝」の舞台.笹川の繁蔵と飯岡の助五郎の争いを描く.そこへ用心棒の平手造酒(ひらてみき)が現れる.いつも酒に酔って死病に冒されているが,剣の腕は笹川の鬼と呼ばれるほど.笹川駅そば,諏訪神社には天保水滸伝遺品館がある.平手造酒愛用の徳利や博打道具などがさりげなく置かれていて,必見ポイント. "駆けつける利根の河原。「オーイ」と呼ぶ平手"(芝居の喧嘩) |

平手造酒愛用の徳利 |  |

2015 |

| 大利根 | おおとね | たぬき(旺文小さん1:05) 1件1題 (東京1件) | 千葉県 | 利根川.籔の中からコイが飛び出るのは,親孝行者に天が感じたのでなければ,タヌキのしわざ.歌謡曲「大利根月夜」「大利根無情」は,どちらも酒浸りの剣客,平手造酒の最期をうたっている.「天保水滸伝」の名調子,"利根の川風袂に入れて 月に棹さす高瀬舟"の浪曲碑は,利根川河口堰の脇に建っている.浪曲を愛した田中角栄首相の揮毫.残念ながら後ろの川は利根川ではなく,黒部川になる. "これは藪の中に……いえ、なんです、大利根の本場でね"(たぬき) |

天保水滸伝浪曲碑 |  |

2024 |

| 松岸 | まつぎし | 島鵆沖白浪(滑稽堂 (1883))など | 銚子市松岸町 | "浮かれ歩く"とあるのは,松岸遊廓に遊ぶこと.利根川水運とともに栄えた松岸遊廓だが,今はまったく想像もできない.JR松岸駅からほぼ真っ直ぐに利根川に向かった,松岸1丁目内が遊廓跡になる.手持ちの地図には,青野屋という旅館や温泉が書かれているが,今は駐車場になって何も残っていなかった.敷地隅に残された小さな祠が意味ありげだった. "酒色にふけり松岸銚子成田あたり浮かれ歩くも多けれど"(島鵆沖白浪) |

松岸遊廓跡 |  |

2015 |

| 銚子 | ちょうし | 花筏(青圓生11:02) など 8件5題 (東京8件) | 銚子市 | 「花筏」の相撲興行は,用例の銚子のほかは大洗(茨城県)で開かれる.上方では長浜(滋賀県)や髙砂(兵庫県)が舞台になる.銚子は,太平洋に突き出た位置にある漁業基地.利根川河口の水運を利用した醤油醸造でも知られる.有名ブランドは,ヒゲタとヤマサ.名物の分厚い伊達巻きを出す寿司屋でも,両方の銘柄の醤油が置かれていた. "今度、銚子という所に祭りがあって、相撲を買いに来ている。むこうは花筏が目当てで"(花筏) |

銚子名物伊達巻き |  |

2022 |

| 銚子:観音前 | かんのんまえ | 痴話喧嘩(講明治大正5:07) 1件1題 (東京1件) | 銚子市馬場町173-2 | 真言宗圓福寺飯沼観音.坂東三十三観音第27番札所.境内には銚子大仏や五重塔がある.その門前が観音前と呼ばれる繁華街だった.犬吠埼,観音前ともに銚子電鉄で回ることができる. "下総は銚子でございまして……。銚子はどこだえ……。観音前で"(痴話喧嘩) |

銚子観音前 |  |

2022 |

| 銚子:ヤマサ | やまさ | 名画の虎(講談雑誌, 4(2) (1918)) | 銚子市 | 関東を代表する醤油メーカー.伝統的な醤油造りを展示した工場見学は,コロナ禍の2022年時点では,まだ復活していなかった.観音駅の西にある煉瓦造りの醤油蔵は,大正期の建設なので,速記の時期に見合う.1ヶ所だけ山形にサの字の屋号が残っていた. "一つの土蔵で醤油が一万石出来ると云ふ山さのお土蔵(くら)を拝見いたしました"(名画の虎) |

ヤマサ醤油蔵煉瓦塀 |  |

2022 |

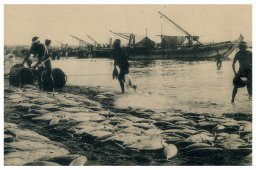

| 銚子:飯貝根 | いがいね | 島鵆沖白浪(滑稽堂 (1883))など | 銚子市川口町など | 「佐原の喜三郎」で,三宅島を抜け出した喜三郎らが漂着した土地.速記により飯貝根,伊賀伊根,伊貝根とあるが,銚子の飯貝根のこと.利根川河口部,川口神社から飯沼観音にかけての海岸にあたる.漁業で栄えた港町で,三宅島を島抜けした悪人らには居づらい場所だろう.埋め立てが進み,飯貝根の名が残る場所が見つかる可能性が期待薄.そこで往時の絵はがきを載せる. "浜辺の杭には筆太に下総国銚子飯貝根村と記しある"(島鵆沖白浪) |

絵はがき「飯貝根河岸鰹の大漁」 |  |

2020 |

| 銚子:新生 | あらおい | 島鵆沖白浪(滑稽堂 (1883)) | 銚子市新生町 | 今の銚子漁港に面する町.かつては銚子駅からさらに路線が伸びており,新生貨物駅があった.新生公園には,利根川鳶島州から移転してきた稲荷神社と水神社が鎮座している.いずれも海上平穏を祈ったもの. "浜辺を出でてまづ新生の宿に至り"(島鵆沖白浪) |

新生公園水神社 |  |

2022 |

| 銚子:川口 | かわぐち | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | 銚子市川口町 | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.利根川河口にある港.海流が激しく,日本三大難所の一つとされる.自船を操船することで精一杯なので,「銚子の川口てんでんこ」と言われた.川口には海難者を供養する千人塚がある.塚上に立つ海難漁民供養塔(岸信介首相筆)のほか,多数の供養碑,地蔵堂が並んでいる. "大原を出帆した船は、九十九里の沖を、銚子の川口へ向つて進んで行く"(侠客 業平文治) |

川口千人塚 |  |

2024 |

| 銚子商業高校 | ちょうししょうぎょうこうこう | Ah!熱戦甲子園(レオ三枝4:04) など 2件1題 (上方2件) | 銚子市台町 | 1974年夏の高校野球甲子園大会で優勝した.プロ野球選手を輩出した名門校.校庭に記念碑があった. "選手宣誓を行うのは(中略)銚子商業高校キャプテン"(Ah!熱戦甲子園) |

高校野球優勝記念碑 |  |

2001 |

| 九十九里浜 | くじゅうくりはま | 三国誌(講小勝:27) など 5件3題 (東京5件) | 旭市~長生郡一宮町あたり | 源頼朝が一里ごとに矢を刺して測量したところ九十九里あったという.当時の一里は,今より短かったというので,勘定は合うらしい.飯岡はその終点になる. "張飛さん、今どこにいる。九十九里の先にいる。厭だよ、冗談じゃァない"(三国誌) |

飯岡刑部岬から九十九里浜を望む |  |

2022 |

| 匝瑳郡 | そうさごおり | 官営芸者(毎日三百年2:06) 1件1題 (東京1件) | 匝瑳市など | 旧匝瑳郡(そうさぐん).難読.現在の匝瑳市や旭市あたり.2006年に光町が山武郡横芝光町に合併したことで,匝瑳郡は消滅した.親子ヤカンの小噺,本所五百羅漢のさざえ堂の本当の名は,三匝堂(さんそうどう). "わたし原籍は千葉県匝瑳郡……"(官営芸者) |

|||

| 蓮沼 | はすぬま | 菊模様延命袋(金松堂 (1892))など | 山武市 | 旧山武郡蓮沼村.蓮沼は九十九里浜に面している.「菊模様延命袋」では,蓮沼で行われた蓮華往生が描かれ,日蓮宗の法蓮寺が登場する.法蓮寺は見あたらない.写真の蓮光寺は,日蓮宗ではなく,浄土宗福祐山.墓地に古い墓石が列になっていた. "谷中の感応院の弟子となり、後に下総の蓮沼村において蓮華往生を企てますという"(菊模様延命袋) |

蓮沼蓮光寺墓地 |  |

2016 |

| 富口 | とみぐち | 孝貞二葉松(伊達政宗青葉の誉, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) | 山武市富口 | 成東市街の東南の集落.以下しばらく,人情噺「孝貞二葉松」の地名が続く.没落した主人公一家が流れてきたのが,上総の成東あたり.稲蒼神社の境内にはハマグリのような大ぶりの貝殻が敷かれていた.近くには,伊藤左千夫生家の記念館や食虫植物群落がある. "鳴戸の片辺り富口という所に賽の目の鯉六という年齢三十四、五に相成る破落戸がございます"(孝貞二葉松) |

稲蒼神社 |  |

2016 |

| 鳴戸 | なると | 孝貞二葉松(伊達政宗青葉の誉, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) | 山武市成東 | 成東不動の続きの高台の上に,成東城址がある.歌碑は,作詞者である斉藤信夫自筆の「里の秋」の歌詞(しずかなしずかな里の秋……)が書かれている.南方の戦地に出征した父を,母子が思う歌. "ヤアお前は鳴戸村の市蔵さんでございますか、いいところでお目にかかりました"(孝貞二葉松) |

成東城址斉藤信夫歌碑 |  |

2016 |

| 鳴戸の不動 | なるとのふどう | 孝貞二葉松(伊達政宗青葉の誉, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) | 山武市成東2551 | 真言宗成東山不動院長勝寺.行基の開基になり,浪切不動尊を祀る.海成の奇岩の上に懸崖造りの朱塗りの浪切不動堂がそびえていた.今はしっかりした土台工事がされている.噺では,かどわかされて絶命した娘が,この不動様の霊験で蘇生する. "かねて聞いたには上総鳴戸の不動というのは大層利益があるということだから"(孝貞二葉松) |

浪切不動堂 |  |

2016 |

| 松の郷 | まつのごう | 孝貞二葉松(伊達政宗青葉の誉, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) | 東金市松之郷 | 松之郷.東金と滝との間になる.日吉神社あたりは,住宅開発が進んで旧観はない.その北にはブドウ園が広がっていた. "ちょうど松の郷より二里ほど手前の原中へ差し掛かりました時"(孝貞二葉松) |

松之郷 |  |

2016 |

| 滝新田 | たきしんでん | 孝貞二葉松(伊達政宗青葉の誉, 太刀川文吉・鳳林館 (1896)) | 東金市滝あたりか | 山武市と八街市にまたがって滝や滝台の地名がある.緩やかな丘陵地で,落花生などを栽培している.水田の新田は見当たらなかった.滝古道の看板は,東金御殿への御成街道古道を案内している. "われは俺を知らねえか、滝新田で武六といっちゃア誰知らねえ者もねえ男だ"(孝貞二葉松) |

滝古道案内板 |  |

2016 |

| 茂原 | もばら | 和尚次郎(講談雑誌, 2(1) (1916))など | 茂原市 | 今日蓮と呼ばれた美男子の坊主が,「和尚次郎」と呼ばれる遊び人に堕落する.和尚次郎が修行したのが茂原の檀林だとある.茂原の名刹は,東身延と呼ばれる日蓮宗藻原寺が第一にあげられる.日蓮宗の学寮である小西檀林は大網白里の正法寺で,藻原寺はその出世寺になる.どちらかのことを指しているのだろう.藻原寺では,高さ25メートルの戒壇塚よりも大きい,32メートルの日蓮大銅像の建立をはかっている.訪問時はまだ頭部だけが鎮座していた.茂原といえば,ガス田で知られる.田んぼの中に,家庭レベルでガス田を持っていたりする. "上総茂原の檀林で子供の時分から修行したといふ、伝教院日性と仰せられますお方"(和尚次郎) |

藻原寺日蓮像と戒壇塚 |  |

2020 |

| 長南 | ちょうなん | 骸骨於松(毎日新聞 (1897)) | 長生郡長南町 | 房総半島の内陸部になる.笠森寺は,坂東三十三観音第31番札所.大岩の上にそびえる四方懸造の木造建築は,日本でもここだけ.国重文の必見ポイント. "少しべェ知てる者があるから長南へ行て"(骸骨於松) |

笠森観音 |  |

2012 |

| 一ノ宮 | いちのみや | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | 長生郡一宮町 | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.大洗遊廓に売られた娘を助けた文治は,茂原まで娘を送り届けた後,敵の蟠龍軒を追って,茂原から大原に歩を進める.途中の一宮には,上総国の一の宮,玉前神社が鎮座する.神武天皇の母の玉依姫命が祭神になる.式内大社当国一宮と彫られた鳥居は,文化3年の建になる. "文治は茂原を立つて、一ノ宮から長者、大原と来た"(侠客 業平文治) |

上総国一宮玉前神社 |  |

2024 |

| 長者 | ちょうじゃ | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | いすみ市岬町長者 | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.茂原から大原への道中付けに長者とある.長者町(旧岬町)は,大原市などと合併していすみ市の一部になる.長者の地名は,長者伝説が伝わっているのではなく,領主の屋敷があった江戸下谷長者町に由来する.「掛取万歳」に,"貧乏をしても下谷の長者町 上野の鐘のうなるのを聞く"の狂歌が出てくる.外房線の長者町駅は,坂東三十三観音の一つ清水寺の最寄りだが,駅前の観光アーチも骨組みだけになっており,とても観光客を迎える雰囲気ではなかった.宇佐美灊水(うさみしんすい)は,荻生徂徠の門人で,徂徠の著述を書籍として残した. "文治は茂原を立つて、一ノ宮から長者、大原と来た"(侠客 業平文治) |

宇佐美灊水先生誕生地碑 |  |

2024 |

| 上総山 | かずさやま | お婆さん三代姿(東峰今輔:04) など 2件1題 (東京2件) | いすみ市日在か | 数え歌の"三蓋松は上総山"をお婆さんが唄う.もし,春日山だと,三笠山から三蓋松ですっきりする.いすみ市日在の大山堰南方の日在城址が上総山のことだという.ここに,手鞠唄にも唄われた三階松と呼ばれる名松があったという.大山堰の北に,町が1987年に建てた碑がある.奥に見えるのが日在城址になる. "双葉の松は色ようてエエ、色ようてエエ、三階松は、上総山アア"(お婆さん三代姿) |

三階松の碑と上総山 |  |

2023 |

| 大原 | おおはら | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | いすみ市大原あたり | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.文治の義父殺しの手引きをした医者の秋田穂庵が大原の宿屋に泊まる.偶然,そこを海賊の蟠龍軒らが襲う.大原は夷隅町・岬町と合併した,ひらがなで書くいすみ市の中心部になる. "手に手を取つて駈落をしましたが、大原で宿屋に泊つた処、夜半にワーワッといふ騒ぎ"(侠客 業平文治) |

大原の海岸 |  |

2012 |

| 勝浦 | かつうら | 房総めぐり(冨士, 3(9) (1930)) | 勝浦市 | 「房総めぐり」は,房総半島各地の名所を見て歩く漫談風の新作落語.勝浦の名物・名所には,勝浦タンタンメン,石段をにずらりと雛人形をならべるビッグひな祭り,400年の歴史を持つ朝市,海中の魚をガラス越しに見られる海中展望塔をあげたい. "九十九里海岸を通つて勝浦へ出ようと歩いて行くと、道を間違えてとんでもない山の中へまぐれ込んじまつた"(房総めぐり) |

海中展望塔 |  |

2022 |

| 上野 | うえの | 樟脳玉(講明治大正1:25) 1件1題 (東京1件) | 勝浦市植野 上野 | 上総国夷隅郡上野宿.手がかりが少ないが,植野にある上野だろう.以前訪問した時のバス停は廃止されたらしく,集会所や郵便局に上野の名が見られた. "エーお前は上総国夷隅郡上野宿池田太郎左衛門と言うんだろう"(樟脳玉) |

上野郵便局 |  |

2022 |

| 小湊 | こみなと | 鰍沢(講明治大正7:37) など 10件6題 (圓朝2件, 東京8件) | 鴨川市小湊など | 以下,「鰍沢」のマクラでの日蓮伝の地名.日蓮上人誕生の地は,蓮華潭と呼ばれ,地殻変動で鯛の浦の海中となる.鯛の浦の遊覧船から,餌付けされたタイが集まってくるのが見られる.誕生寺の参道には,名物の鯛せんべいを売る店がならんでいる. "上人は房州小湊で御誕生になり貫名次郎重忠のお子様で千日丸"(鰍沢) |

鯛ノ浦のタイ |  |

2012 |

| 清澄 | きよすみ | 義龍(講小勝:19) など 4件3題 (東京4件) | 鴨川市清澄 | 日蓮得度の地.当時の名は蓮長といった.清澄寺は戦後まで真言宗だった.千年杉,練行場などがある. "十二歳の時に安房国清澄山に御登山あらせられたが、清澄山は天台宗"(義龍) |

清澄寺 |  |

2004 |

| 旭の森 | あさひのもり | 鰍沢(青圓生08:07) 1件1題 (東京1件) | 鴨川市清澄 | 清澄寺の南.建長5(1253)年,日蓮が朝日にむかい初めて題目を唱えた地.1923年建の日蓮銅像が建つ. "旭の森ではじめて、南無妙法蓮華経という七字の題目を唱えます"(鰍沢) |

旭ヶ森日蓮銅像 |  |

2004 |

| 朝日山 | あさひやま | 鰍沢(講明治大正7:37) など 2件1題 (東京2件) | 鴨川市清澄か | 清澄の旭ヶ森のことだろう. "朝日山に於いて南無妙法蓮華経と七字の題目を唱え日蓮と改めました"(鰍沢) |

|||

| 小松原 | こまつばら | 鰍沢(青圓生08:07) など 2件1題 (東京2件) | 鴨川市広場1413 | 日蓮宗小松原山鏡忍寺.日蓮小松原の法難の地.土地の地頭に日蓮が襲われた時,写真のマキの木に鬼神が現れたという. "ずいぶん御上人は御難がございましたな、小松原の御難とか、松葉ヶ谷の御難"(鰍沢) |

鏡忍寺降神槇 |  |

1998 |

| 鴨川 | かもがわ | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | 鴨川市 | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.敵の蟠龍軒を探す業平文治は,房総半島を南下して鴨川までやって来る.仁右衛門島は,千葉県最大の有人島で,代々領主の平野仁右衛門が島に住んでいる.観光客は,手こぎの和船で島に渡してもらう. "夫れから鴨川へ来て、とある海辺の飲み屋へ入り"(侠客 業平文治) |

仁右衛門島 |  |

2011 |

| 鴨川シーワールド | かもがわしーわーるど | 任侠流山動物園(砂漠のバー止まり木, 講談社 (2008))など | 鴨川市東町 | 動物園を扱った新作落語に出てくる人気の水族館.人とシャチが一体となった迫力あるショーで有名.シャチは巨体をジャンプさせて水をまき散らす.観客への注意アナウンスは,見る席によって濡れるか濡れないかではなく,濡れるかずぶ濡れになるかの違い. "あのね、鴨川シーワールドから助っ人呼ぶのよ"(任侠流山動物園) |

鴨川シーワールド |  |

2022 |

| 州ノ崎 | すのさき | 侠客 業平文治(時事新報 (1927)) | 館山市洲崎 | 談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.洲崎(すのさき)は,千葉県の最西端の岬.業平文治が,海賊船の頭目になった敵の蟠龍軒の行方を聞きあてる.洲崎あたりに出没するという噂を聞いて,次項の北条海岸から船出する.洲崎には,国の登録有形文化財に指定されている洲崎灯台がある.館山からバスの便あり. "此の間州ノ崎の沖で、海賊船に出会ひましてね"(侠客 業平文治) |

洲崎灯台 |  |

2024 |

| 北条 | ほうじょう | 非常時海水浴(花形落語家名作集, 昭和書房 (1942))など | 館山市北条 | 戦時中の新作落語に登場する.館山駅もよりの海水浴場.ヤシが植えられ南欧風の町並みが広がる.自衛隊のヘリが旋回して館山基地へ向かうのをながめながら泳げる.「侠客 業平文治」では,太平洋への船出地になる. "それとも千葉の海岸にしますか? 北条あたりもいいんでせう"(非常時海水浴) |

北条海岸北条桟橋 |  |

2024 |

| 那古 | なこ | 怪談 浮船(百花園, 67-78 (1892))など 1件1題 (圓朝1件) | 館山市那古 | 南湖とあるが,圓朝作品と合わせ,那古(なこ)に統一した.なお,駅名は"なこ",寺名などは"なご"と唱える.館山市北部.海水浴場の適地.那古観音(補陀洛山那古寺)は,坂東三十三観音結願寺.潮音台から見下ろす風景は,補陀洛を思わせる. "高輪の沖より船を急がせまして房州の南湖をめあてに乗り込まして"(怪談 浮船) |

那古潮音台より |  |

2016 |

| 鋸山 | のこぎりやま | 無筆の女房(講明治大正3:19) など 4件4題 (圓朝2件, 東京2件) | 富津市 | 標高330m.まさにノコギリのような異様な山容.内房線の浜金谷駅が最寄りで,三浦半島の久里浜から金谷まで東京湾フェリーで渡ることもできる.ロープウェイで登った先は日本寺の境内になる.十州一覧台,採石場,摩崖仏,地獄のぞき,大仏,次項の千五百羅漢がある. "それから鋸山をゴリゴリ歩いていたんだ"(無筆の女房) |

鋸山 |  |

2023 |

| 保田の羅漢 | ほたのらかん | 無筆の女房(講明治大正3:19) 1件1題 (東京1件) | 安房郡鋸南町元名 | 「無筆の女房」の主人である幇間が遊山した場所.保田の羅漢は日本寺の石仏群,千五百羅漢のこと.大野甚五郎らが安永8(1779)年から寛政10(1798)年にかけて羅漢像を彫りあげた.拝観有料.廃仏毀釈で大部分の首が切られ,接ぎなおされている. "房州の補陀の羅漢へ参詣をして、ここまで来たものだから鋸山へ上ろうと旦那がおっしゃって"(無筆の女房) |

日本寺千五百羅漢奥の院 |  |

2010 |

| 金谷 | かなや | 裸の嫁入(楽々艶笑人情下:19) 1件1題 (東京1件) | 富津市金谷 | 「裸の嫁入」という噺は,「たらちね」に似た落語.襦袢一つで八五郎のところに嫁いでくる花嫁の出身地が金谷だという.千葉県の金谷とは特定できないが,べえべえ言葉で長持唄を歌うので,静岡県とはしなかった.金谷あたりで供する水なますは夏の味覚.アジのたたきとキュウリなどの夏野菜がはいった冷たい味噌汁. "生国は金谷だから田舎者には違いないけれども、決して悪い者ではない"(裸の嫁入) |

金谷港を望む |  |

2023 |

| 上総湊 | かずさみなと | 紺屋高尾(三一談志5:13) 1件1題 (東京1件) | 富津市湊 | 紺屋の久蔵の出身地を上総湊と設定するのはこの演出だけ.上総湊は駅名で,旧湊町になる.湊町の道路元標は,国道127号と465号がまじわる交差点にある. "故郷の、……上総湊か?"(紺屋高尾) |

湊町道路元標 |  |

2023 |

| 小久保 | おくぼ | 飯屋三之助(中外商業新報 (1898))など | 富津市小久保 | 三遊亭圓生(4)の人情噺に登場する.ヤクザ者が,江戸を離れて小久保の顔役にかくまってもらおうとする.原文のルビは"をくぼ"だが,用例にあるように内房の小久保(こくぼ)のことだろう.「弁天小路の仙吉」(三遊亭圓橘, 東錦, 26-27 (1893))にも,"上総の小窪"の地名がひと言出てくる.小久保は,現在は漁村と別荘地が混在しているように見うけられる.明治元年に小久保藩が,その後の廃藩置県で小久保県が置かれた.その後,大貫村に吸収されたため,最寄り駅は内房線大貫になる.駅の南,約1キロの中央公民館のところに,小久保藩陣屋跡を示す碑と,漢洋の両者を教えた藩校盈進館を示す説明板がある. "行徳へ係つて海辺を真直に小久保まで浜通しだ"(飯屋三之助) |

小久保藩陣屋跡 |  |

2024 |

| 鹿野山 | かのうざん | 一眼国(青正蔵1:01) など 13件8題 (圓朝1件, 東京12件) | 君津市,富津市 | 鹿野山の麓には化物や田舎ものが住んでいるという落語国のお決まり.神野寺から逃げた2頭のトラが,1ヶ月も鹿野山に潜んだ事件は1979年の大ニュース.当時の住職の無責任な発言とともに記憶に残る.そもそも寺が多数の猛獣を飼うだろうか. "これは上総の鹿野山のうわばみで、わざわざ海を渡ってはいってきた"(一眼国) |

鹿野山神野寺 |  |

2023 |

| 鹿野山:根本村 | ねもとむら | めか馬(騒人名作01:13) など 5件3題 (東京5件) | 富津市か | 落語に登場する田舎者の出身地.架空にしては頻出する. "上総の鹿野山下の根本村という所からお出でになって"(めか馬) |

|||

| 久留里 | くるり | 新右衛門狸(落語五人全集, 盛陽堂書店 (1925)) | 君津市久留里 | 「新右衛門狸」という落語に登場する.この噺は,久留里に移り住んだ江戸ものが,ひょんなことからタヌキを助ける.寺に売って金にするため,タヌキに七条の袈裟に化けてもらう.すると八畳敷きの睾丸が一畳っきりしかない(→ 絶滅危惧落語「新右衛門狸」).城下町の久留里には,再建天守や空堀がある.近郊区間ながらローカル色豊かな久留里線久留里駅下車.なかなか遠いところだが,こんこんと湧き出る上総掘りの井戸は必見. "少しばかりの知り合いを頼みに上総の久留里の在へまいりました"(新右衛門狸) |

久留里の上総井戸 |  |

2011 |

| 木更津 | きさらづ | 阪東お彦(講明治大正4:34) など 19件10題 (東京19件) | 木更津市 | 「派手彦」で,踊りの師匠坂東お彦が公演に出向こうとした漁師町.この別れを悲しみ,番頭の佐兵衛は石になる.大伴狭手彦と松浦佐用姫の逸話を踏まえた珍しい落語.「お富与三郎」の見染めの場面."しがねえ恋の情けが仇、命の綱の切れたのを、どう取りとめてか木更津から".次項,切られ与三の墓は駅前の光明寺(中央1-3),見染め松は居崎公園にある. "兄弟分にあたる人が上総の木更津にございますが、今年の祭りを立派にするには踊りの師匠を一人呼びたい"(阪東お彦) |

證城寺の狸囃のマンホール |  |

2015 |

| 木更津:切られ与三郎の墓 | きられよさぶろうのはか | 房総めぐり(冨士,3(9) (1930)) | 木更津市中央1-3 | 「与話情浮名横櫛」の立役者切られ与三郎の墓は,木更津の光明寺にある.いつ行っても花が供えられている.近くの選択寺には,相棒のこうもり安(山口瀧蔵)の墓がある. "あすこには切られ与三郎の墓があるが詣つたか"(房総めぐり) |

切られ与三郎墓 |  |

2023 |

| 木更津:證誠寺 | しょうじょうじ | ダンスパーティ(楽々新作お笑い:12) など 3件2題 (東京3件) | 木更津市富士見2-9 | 木更津はタヌキの町でもある.證誠寺(富士見2-9)には,狸塚のほかに,童謡「證城寺の狸囃」にちなむ碑もある.♪しょしょしょうじょうじ(證城寺) しょうじょうじの庭は つ つ 月夜だ みんな出て来い来い来い(野口雨情). "第一あのお腹でダンスをした日には、まるで證城寺の狸ですよ"(ダンスパーティ) |

證誠寺狸碑 |  |

2015 |

| 木更津:あづま権現 | あづまごんげん | お富・与三郎“木更津”(旺国馬生2:10) 1件1題 (東京1件) | 木更津市吾妻 | 吾妻神社.ヤマトタケル東征の折に入水した弟橘媛の袖が,木更津の地に漂着したと伝える.この地にはかつて吾妻の森が広がっており,中に鏡の池があった.鏡の池に弟橘媛の鏡を沈めたとも,ここでヤマトタケルが喉をうるおしたともいう.偲ぶ歌の"君さらづ袖しが浦に立つ波のその面影をみるぞ悲しき"が木更津の由来という.それを踏まえてか,船にのって木更津での興行へ出発した「派手彦」を,旦那は泣き泣き見送る. "九月の十五日、えーあづま権現のお祭りでございまして"(お富・与三郎“木更津”) |

吾妻神社 |  |

2021 |

| アクアライン | あくあらいん | 派手彦(柳家小満ん口演用「てきすと」 3, てきすとの会 (2015)) | 木更津市~神奈川県川崎市 | 東京湾アクアライン.1997年に開通した東京湾を横断する有料道路.川崎側は海底トンネルになっており,海上にでた木更津側には,人工島の海ほたるパーキングエリアがある.「派手彦」のお彦は,船にのって木更津の興行に旅立ったが,車を使えば訳ないという説明になる.とはいえ,開業当初は4000円の高料金設定で,利用が低迷した.千葉県知事の公約により,800円に大幅値下げされた. "車でも、アクアラインかなンかで突っ走れば、ワケなしで厶います"(派手彦) |

東京湾アクアライン海ほたる |  |

2011 |

掲載 050114/最終更新 250101