| 地点名 |

この1題・登場回数 |

位 置 |

備 考 |

写真と撮影年 |

| 兜塚 |

かぶとづか |

「夢見ヶ崎」道灌外伝(落語「夢見ヶ崎」道灌外伝, まつ出版 (2012)) |

横浜市鶴見区駒岡3 |

川崎市の夢見ヶ崎を題材にした太田道灌にまつわる新作落語.横浜市に1件だけ,はみ出している.道灌公の夢の続き.兜を取った鷲は,駒岡の地に兜を落としたという.兜塚は古墳で,岡の上に駒岡浅間神社,石段途中に写真の碑がある.歴史ガイドコースとして整備されているので,訪問は簡単.碑文をよく見ると,"道鑵"になっている."大きな土管"のくすぐりではなく,大きな「やかん」だった.

"駒岡の人はな、そこへ兜を埋めたんだ。それが今『兜塚』って残ってるんだよ"(「夢見ヶ崎」道灌外伝) |

兜塚の碑 |

|

2014 |

| 鶴見 |

つるみ |

慶安太平記(三一談志2:11) など 13件13題 (東京13件) |

横浜市鶴見区 |

川崎-神奈川の間の宿.東海道名所だった,信楽茶屋の説明板は,鶴見中央1-18にある.梅干しと梅漬けの生姜を供した茶店.2023年の訪問時には,その場所に同名のラーメン屋ができていた.

"船から上がると間もなく川崎、鶴見、生麦、子安で神奈川へ"(慶安太平記) |

信楽茶屋説明板 |

|

2023 |

| 総持寺 |

そうじじ |

蒟蒻問答(青圓生08:09) など 3件2題 (東京3件) |

横浜市鶴見区鶴見2 |

曹洞宗大本山.もとは石川県にあった総持寺が,1898(明治31)年に焼失して現在の地に移転してきた.すっかり鶴見の総持寺で定着している.元の寺は,総持寺祖院(輪島市門前町)と呼ばれている.

"越前の永平寺と鶴見の総持寺と、よほど前でございますが、たいへんごたごたいたしまして、もっともまァお宗旨の名前が曹洞宗"(蒟蒻問答) |

総持寺仏殿と大祖堂 |

|

1997 |

| 花月園 |

かげつえん |

乗合飛行機(文芸倶楽部, 33(4) (1927)) |

横浜市鶴見区鶴見1-1 |

2010年まで開催されていた花月園競輪の記憶が新しいが,落語に登場するのは,その前身の花月園遊園地.1914年開業で,速記にでた1927年ごろが最も人気があった.最寄りの京急花月園前駅には,臨時出札所や駅員が立つ改札ラッチが残っていた.2020年に花月総持寺駅に改称してから,説明書きが掲示されるようになった.古くは,前項の総持寺の最寄りに京急の総持寺駅があった.

"次は鶴見花月園です、お降りの方はありませんか"(乗合飛行機) |

花月園前駅臨時出札口あと |

|

2023 |

| 生麦 |

なまむぎ |

大山詣り(集英圓生3:02) など 3件3題 (東京3件) |

横浜市鶴見区生麦 |

文久2(1862)年,供先を切られた薩摩武士がイギリス人をなで切りした生麦事件.舊蹟と大書された碑が鞘堂に納まっている.碑があるのは,英国商人リチャードソンが落命した場所だという.生麦事件現場は,この碑の北,生麦小学校そばの旧東海道沿いになる.

"そうですね、もう生麦あたりへいらしてるかも知れませんね"(大山詣り) |

生麦事件碑 |

|

2023 |

| 子安 |

こやす |

慶安太平記(三一談志2:11) 1件1題 (東京1件) |

横浜市鶴見区子安通あたり |

芭蕉句碑,"観音の甍見やりつ花の雲".子安観音を祀る東福寺門前に,多くの石碑と一緒に置かれている.20年ぶりに訪れたら,こころない"バカ"の2文字の落書きが消されていた.

"船から上がると間もなく川崎、鶴見、生麦、子安"(慶安太平記) |

子安観音芭蕉句碑 |

|

2023 |

| 新子安 |

しんこやす |

海水浴(長屋討論会:07) 1件1題 (東京1件) |

横浜市鶴見区新子安 |

大森,月島などと列記される海水浴地.埋め立てが進み,どこも面影はさらにない.写真の駅名案内標もなくなった.

"新子安か。そうじゃァねえ"(海水浴) |

東海道線脇の駅名案内標 |

|

2000 |

| 東神奈川 |

ひがしかながわ |

貸切バス(新風金語楼3:38) 1件1題 (東京1件) |

横浜市神奈川区東神奈川 |

鶴見と東神奈川の間に煙突を出して沈んでいる汽船,ただそれだけのことで登場している.

"鶴見と東神奈川の間にエントツの頭を出して沈んでいる小汽船があるそうです"(貸切バス) |

東神奈川駅を望む |

|

2000 |

| 神奈川 |

かながわ |

神奈川宿(騒人名作06:02) など 59件26題 (圓朝5件, 東京53件, 上方1件) |

横浜市神奈川区 |

東海道神奈川宿.鉄道開通後はすっかり横浜に地位を奪われた形.高札場などが復元されている.東海道に面した料亭田中屋は文久3(1863)年の創業で,かつては海に面しており,広重の浮世絵に描かれる.

"話しながら神奈川の棒鼻まで来ると、茶店の床几に腰を掛けている五六人の宿引き"(神奈川宿) |

料亭田中屋 |

|

2008 |

| 神奈川:本陣 |

ほんじん |

茗荷宿屋(騒人名作03:25) など 2件1題 (東京2件) |

横浜市神奈川区 |

泊まり客に茗荷尽くしを喰わせて,忘れ物をせしめようとする「茗荷屋」は,神奈川のはやらない宿屋が舞台になる.神奈川宿には本陣が2つあり,青木本陣は栄町22.もう一つの神奈川本陣は神奈川2-16になる.

"茗荷屋といって、どうにかこうにか本陣の次に座るくらい"(茗荷宿屋) |

青木本陣跡銘板 |

|

1998 |

| 滝の橋 |

たきのはし |

お神酒徳利(青圓生08:02) など 4件1題 (東京4件) |

横浜市神奈川区神奈川~幸ヶ谷 |

川は滝野川.東が神奈川,西が青木になる.滝の橋の新羽屋に,「御神酒徳利」の算盤占い一行が宿泊する.横浜には新羽(にっぱ)という地名があるが,関連があるのだろうか.

"神奈川、滝の橋の新羽屋源兵衛というのが定宿になっております"(お神酒徳利) |

滝の橋 |

|

1997 |

| 宗興寺 |

そうこうじ |

御神酒徳利(旺文鑑賞2:05) 1件1題 (東京1件) |

横浜市神奈川区幸ヶ谷10 |

ローマ字に名を残すヘボン医師が寄宿した.大井戸は宗興寺脇の片隅にある.水量で天候が分かるのでお天気井戸と呼ばれた.「御神酒徳利」で,紛失した金を占う夜半に響く鐘は,通常は三沢檀林の鐘の音だが,この用例では滝の橋のすぐ近くの宗興寺になる.

"そろそろ橋本の宗興寺で八ツの鐘を鳴らそうてえ刻限"(御神酒徳利) |

神奈川の大井戸 |

|

2017 |

| 青木 |

あおき |

御神酒徳利(旺文鑑賞2:05) 1件1題 (東京1件) |

横浜市神奈川区青木町あたり |

神奈川宿滝の川以西一帯を指す.本覚寺は開国時アメリカ領事館に使われ,山門には白ペンキが残っているという.見たけれども,よくわからなかった.

"神奈川の在の青木村ちゅうところのもんでごぜえまして"(御神酒徳利) |

本覚寺 |

|

2023 |

| 青木ヶ台 |

あおきがだい |

慶安太平記(三一談志2:11) 1件1題 (東京1件) |

横浜市神奈川区 |

青木の台地のことか.台町のことか.聖蹟碑は,1923年10月,摂政時代の昭和天皇が関東大震災の被害状況を視察したことを記念する.高島台のアパートの隅っこ,眼下を見おろす場所にひっそりと立っている.

"青木ヶ台から保土ヶ谷、戸塚"(慶安太平記) |

青木台聖蹟碑 |

|

2023 |

| 神奈川の台 |

かながわのだい |

太田道灌(講明治大正6:24) など 2件2題 (東京2件) |

横浜市神奈川区台町あたり |

高島易断の高島嘉右衛門は,横浜の埋め立て工事を請け負った.それを指揮するために,神奈川台から眺めたという.望欣台碑は高島嘉右衛門の顕彰碑になる.旧地の高島邸から,高島山公園に移設されている.

"神奈川の台の傍の地名だ。いまでも小机という地名は遺っている"(太田道灌) |

望欣臺碑 |

|

2023 |

| 浅間神社 |

せんげんじんじゃ |

茗荷宿(柳家小満ん口演用「てきすと」 20, てきすとの会 (2016)) |

横浜市西区浅間町1-19 |

神奈川宿の茗荷屋で,茗荷尽くしを食べさせられ飛脚が,しばらく走って胴巻きを忘れたことに気づく.浅間神社境内の南を旧東海道が通っている.崖に人穴と呼ばれる穴があり,富士山から探索に入った仁田四郎がここに抜け出た.

"いや、どうなすったも何もない、浅間様の処まで行って、余り足が軽いんで"(茗荷宿) |

浅間神社 |

|

2017 |

| 横浜 |

よこはま |

穴どろ(立文楽1:10) など 179件112題 (圓朝16件, 東京154件, 上方9件) |

横浜市 |

開港後に発展した横浜が登場するのは,明治維新後の噺に限られる.東京落語では「心眼」,「風呂敷」,「穴泥」,「寝床」と言ったところで登場する.19世紀の人情噺では,横浜を舞台にすることも多い.写真でもわかるように,神奈川から桜木町へと弓なりに埋め立てられた土地に線路が敷かれた.そこが高島町で,別項の神風楼も高島町にあった.

"『横浜の平さん』ッてえ人が、留守番をしておりまして、その平さんがまいり―"(穴どろ) |

横浜古写真 |

|

2023 |

| 高島町 |

たかしまちょう |

紺屋高尾(集英圓生5:03) 1件1題 (東京1件) |

横浜市西区高島あたり |

横浜から桜木町へかけての明治期の埋立地.開発に携わった高島嘉右衛門にちなむ.駅は2004年に廃止された.

"今の横浜駅のそばに高島町の廓というものができました"(紺屋高尾) |

東急 高島町駅 |

|

1998 |

| 横浜:神風楼 |

じんぷうろう |

神風楼の客(サンデー毎日, 18(14) (1918))など |

横浜市西区高島2 |

外国人向けの高級妓楼.「ざんぎりお滝」の連載のうち,明治になってからのストーリーである「神風楼の客」など,3件の人情噺に登場する.高島町にあったが,のちに末広町に移転している.絵はがきの建物には,大きく No.9の文字が見える.外国人には,通称のNo.9で通じた.この写真は高島町時代でないかもしれない.

"その頃ほひ神奈川に神風楼といふ大きな料理屋、旅館も営んでをおります"(神風楼の客) |

神風楼(彩色絵はがき) |

|

2023 |

| 平沼橋 |

ひらぬまばし |

花鏡芸妓誠(諸芸新聞 (1881)) |

横浜市西区西平沼町 |

東海道と横浜を結ぶ横浜道,帷子川に架けられた橋.相鉄平沼橋駅が最寄りになる.新横浜通りに平沼橋ができたため,本家が元平沼橋に格下げされてしまった.東海道線にさえぎられ,横浜へ抜けることもできない.速記の明治初期はともかく,今ならば金を隠すにも好都合な場所.

"平沼橋の傍らへ埋て置し二百円"(花鏡芸妓誠) |

平沼橋 |

|

2019 |

| 暗黒坂 |

くらやみざか |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横浜市西区西戸部町3~伊勢町3 |

暗闇坂.西戸部町と伊勢町の間を南へ上る急坂.石標には,くらやみと書かれている.戸部には,速記にも出てくる監獄や刑場があり,樹がうっそうとしていれば,暗闇と呼ぶのが自然だろう.坂上の公園には,刑死者を弔うかのような名もなき小祠がある.

"戸部町の監獄を指して暗黒坂までまいりますと"(京鹿子血染振袖) |

くらやみ坂 |

|

2019 |

| 伊勢山 |

いせやま |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横浜市西区 |

地図では伊勢山は見つからない.伊勢山皇大神宮の鎮座する一帯のことを指しているのだろう.

"伊勢山で首を繰ろうとしたを巡査に認められ"(京鹿子血染振袖) |

伊勢山 |

|

2019 |

| 東福寺:赤門 |

あかもん |

墨絵之富士(文事堂 (1887)) |

横浜市西区赤門町2-17 |

高野山真言宗東福寺.朱塗りの山門から赤門東福寺と呼ばれる名刹.境内には,圓朝作品にも登場する富貴楼お倉や「瞼の母」の作者,長谷川伸の墓がある.

"太田の東福寺と申す俗に赤門と唱えます寺に墓参りを致しました"(墨絵之富士) |

東福寺赤門 |

|

2016 |

| 野毛 |

のげ |

雑穀八(三一上方2:35) など 8件5題 (圓朝1件, 東京3件, 上方4件) |

横浜市西区 |

「ざこ八」ではノーエ節で登場.♪野毛の山からノーエ.野毛山には動物園と近代水道発祥地である野毛配水場がある.

"野毛の山からノオエ鉄砲サイサイかついで小隊進め"(雑穀八) |

野毛公園 |

|

2008 |

| 野毛坂 |

のげざか |

お楠物語(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018))など |

横浜市西区老松町 |

横浜市立中央図書館のところから,カーブしながら野毛山動物園の方へ上る坂.この途中にあった楠の大木が,漁師の徳右衛門の妻となって子までなしているという浄瑠璃を,小満ん師が「お楠物語」と題する落語にした.作者の下岡蓮杖が野毛坂に写真場を開いたのは,幕末,文久2(1862)年のこと.

"下岡蓮杖というお方は(中略)野毛坂の床店でもって、方々で撮ってきた写真を売りまして"(お楠物語) |

野毛坂 |

|

2019 |

| 野毛大神宮 |

のげだいじんぐう |

水中の球(講明治大正2:25) 1件1題 (東京1件) |

横浜市西区宮崎町 |

伊勢山皇大神宮.高台に鎮座する.桜の名所.何と2003年に日本初の自己破産した神社となったことで,話題となった.

"あの野毛の大神宮様の鳥居にお上りなさったあの時はどうです"(水中の球) |

伊勢山皇大神宮 |

|

2003 |

| 横浜駅 |

よこはまえき |

汽車の白浪(講明治大正5:30) など 5件4題 (東京5件) |

横浜市中区桜木町1 |

1872年,横浜駅として開業した最初の鉄道路線(品川-横浜)の終点.手前の東京側に新しく横浜駅が作られ,1916年桜木町駅と改称した.鉄道発祥の地記念碑はレールと動輪で作られている.

"ちょうど横浜の停車場で、最終汽車でございます……ガランガランガランと鈴の音でございます"(汽車の白浪) |

鉄道発祥の地記念碑 |

|

2020 |

| 桜木町 |

さくらぎちょう |

墨絵之富士(文事堂 (1887)) |

横浜市中区桜木町1 |

桜木町から藤沢まで人力車に乗ったという説明.桜木町には,前項の初代横浜駅があった.JR系ホテル建物内で,横浜駅のジオラマや110号蒸気機関車などの記念物の展示が始まった.ジオラマを見ると,人力車が客待ちしているのが見える.

"横浜の桜木町でお前さんが藤沢在の浅場村まで急いで遣つて呉ろと云から"(墨絵之富士) |

旧横浜駅ジオラマ |

|

2020 |

| 大江橋 |

おおえばし |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横浜市中区桜木町1~尾上町6 |

大岡川にかかる橋.早くも明治3(1870)年に架けられた.前項のジオラマの一番手前が,大江橋につながっている.これを抜ければ横浜市街に通じる主要道路だった.上に覆いかぶさっているのは,初代横浜駅(桜木町駅)から延伸された根岸線の鉄橋.

"馴れない土地の事で厶いますので大江橋の袂から辻車を傭ひまして"(京鹿子血染振袖) |

大江橋 |

|

2020 |

| 関内 |

かんない |

新・月のじゃがりこ(円丈落語全集 2, クエスト (2017)) |

横浜市中区 |

開港によって開けた横浜への物資出入りを取り締まるため,吉田橋に関門が設けられた.この関門より海側が関内,吉田新田側が関外と呼ばれた.関門は明治4年に廃止された.今は,根岸線関内駅周辺を指すのだろう.

"横浜関内にええ物件が見つかったと連絡受けてな"(新・月のじゃがりこ) |

吉田橋関門跡 |

|

2016 |

| 馬車道 |

ばしゃみち |

お楠物語(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018)) |

横浜市中区 |

吉田橋から海岸へ向けて,北東方向へ延びる街路.下岡蓮杖が太田町の角地に写真館を開いたことから,日本写真開祖として顕彰する碑(中区弁天通4丁目)が建てられている.

"太田の馬車道では、その場で撮影をする写真館を開きまして"(お楠物語) |

下岡蓮杖顕彰碑 |

|

2019 |

| 住吉町 |

すみよしちょう |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横浜市中区住吉町 |

太田屋新田のうち.現在,住吉橋から南西方向,横浜公園まで,入船通の両側が住吉町になる.

"御用の御方は住吉町六丁目五拾三番地へお尋ねあれ"(京鹿子血染振袖) |

住吉町裏通り |

|

2019 |

| 太田町 |

おおたまち |

転宅(立名作5:11) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区 |

太田町と海岸通を組み合わせて,太田町海岸と書いたのか.

"伊勢崎町から弁天通り、太田町海岸へんから"(転宅) |

太田町通り |

|

1998 |

| 弁天通り |

べんてんどおり |

小夜千鳥(講明治大正2:39) など 4件4題 (圓朝1件, 東京3件) |

横浜市中区弁天通 |

「水中の球」,「小夜千鳥」,「転宅」と意外とたくさん出てくる地名.写真の後ろに見えるのは国重文 旧横浜正金銀行本店.

"横浜弁天通り一丁目に有名の写真師の玉村康三郎先生"(小夜千鳥) |

弁天通り |

|

1990 |

| 本町通り |

ほんちょうどおり |

地獄旅行(講明治大正2:27) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区本町 |

いまも本町通.弁天通りとならぶ繁華街だった.開港記念会館の時計塔は,ジャックの塔の愛称を持つ.

"この頃はまるで横浜の本町通りよりきれいになった"(地獄旅行) |

開港記念会館 |

|

2008 |

| 海岸通り |

かいがんどおり |

水中の球(講明治大正2:25) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区海岸通 |

現在の海岸通.山下公園通り周辺の町名でもある.

"それより海岸通りをみまするに、先に出立した時とは大分様子が変わっている"(水中の球) |

海岸通り |

|

1998 |

| 日本はと場 |

にほんはとば |

水中の球(講明治大正2:25) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区海岸通5 |

イギリス波止場の西が日本波止場.現在は団地となり跡形もない.

"両人はトントン亀に乗ってとうとう無難に横浜の日本はど場へあがりました"(水中の球) |

日本波止場跡地 |

|

1998 |

| 氷川丸 |

ひかわまる |

南極探検(三一談志3:06) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区山下町 |

氷川丸はシアトル航路を通った花形船だったが,1961年に港に固定され,観光施設となる.

"フカヒレを買いに行く奴もいる。氷川丸に乗り替えるのもいる"(南極探検) |

氷川丸 |

|

2008 |

| 横浜港 |

よこはまこう |

バスガール(普通名作5:27) など 4件3題 (東京4件) |

横浜市中区 |

安政6(1859)年開港.東がフランス波止場,中がイギリス(メリケン)波止場と呼ばれた.

"横浜港をあとにして、人口九百万の大都会、東京へついたのでございまァーす"(バスガール) |

横浜港みなとみらい |

|

2015 |

| グランドホテル |

ぐらんほてる |

ハイカラ自働車(大空SP10:15) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区 |

海岸通に面した英国公使館跡地にあった.関東大震災で倒壊し,ニューグランドホテルとなる.横浜市認定歴史的建造物.

"横浜のグランド、ホテルへサッパー喰いに生きましょう。エ、サッパーて魚?"(ハイカラ自働車) |

ホテルニューグランド本館 |

|

1998 |

| ブルースカイ |

ぶるーすかい |

南極探検(三一談志3:06) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区山下町 |

談志師のくすぐりに出てくる.この店であっているのか?

"ブルースカイに……もうないよ"(南極探検) |

ブルースカイ |

|

1998 |

| 岩亀楼 |

がんきろう |

アメリカ人の恋(毎日三百年2:08) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

横浜市中区横浜公園など |

表題にあるように,外国人を相手にした岩亀楼は港崎遊廓(横浜公園)にあり,豪壮な建物は名所だった.慶応2(1866)年の豚屋火事に遭って,高島町に移転した.今は燈籠が1基残っている.

"横浜の雁亀楼の喜遊さんが好い手本、降るアメリカに袖は濡らさじ"(アメリカ人の恋) |

岩亀楼銘のある石灯籠 |

|

1998 |

| 富貴楼 |

ふっきろう |

金の味(講明治大正2:40) など 5件5題 (圓朝3件, 東京2件) |

横浜市中区港町あたり |

東福寺(西区赤門町)に富貴楼の女主人お倉の墓がある.奉納水盤には"貴"の文字がわずかに見える.

"ハマへ行ったら、富貴楼でごはんを食べよう"(転宅) |

富貴楼奉納水盤 |

|

2003 |

| 中華街 |

ちゅうかがい |

南極探検(三一談志3:06) など 2件2題 (東京1件, 上方1件) |

横浜市中区山下町 |

中華料理を食べるなら,横浜の中華街.善隣門は中華街の西門になる.今や四方に門が建っている.中心には関帝廟があり,香華がたえない.

"中華街で夕飯、上陸第一夜は興奮しますなあ"(南極探検) |

中華街善隣門 |

|

1998 |

| 吉田橋 |

よしだばし |

巌亀楼亀遊(文芸倶楽部, 6(10) (1900)) |

横浜市中区伊勢佐木町 |

吉田橋は,明治2(1869)年に架けられた日本初のトラス鉄橋.英国人技師リチャード・プラトンによる.橋銭をとったことから,鉄(かね)の橋と呼ばれた.×字型の意匠が再現されている.

"停車場からズッと吉田橋の方へ参りますると"(巌亀楼亀遊) |

吉田橋 |

|

2016 |

| 吉田新田 |

よしだしんでん |

お楠物語(柳家小満ん口演用「てきすと」 32, てきすとの会 (2018))など |

横浜市中区・南区 |

明暦年間から,吉田勘兵衛によって進められた新田開発.福富町,長者町,伊勢佐木町などは,みな吉田新田のうちになる.吉田家の子孫が「お楠物語」に登場するし,次項の長者町の清正公常清寺は,吉田家の菩提寺だった.勘兵衛宅にあった大井戸が,長者町9に復元されている.

"貴方のお父ッつァんは、吉田新田の開発をなすった立派なお方なンですよ"(お楠物語) |

吉田新田の大井戸 |

|

2020 |

| 伊勢佐木町 |

いせざきちょう |

心眼(騒人名作07:02) など 7件3題 (東京7件) |

横浜市中区伊勢佐木町 |

横浜随一の繁華街.川上音次郎の蔦座などの劇場や映画館が建ちならんでいた.

"毎晩十二時過ぎ一時ごろまでも伊勢佐木町通りを流して歩くんだけれども"(心眼) |

オデヲン座 |

|

1998 |

| 新富亭 |

しんとみてい |

らくだ(青圓生04:10) など 2件2題 (東京2件) |

横浜市中区伊勢佐木町2 |

圓生師によれば,伊勢佐木町のハマ楽器店の所にあった寄席だという.特に表示はなかった.

"横浜に新富亭という席があって、その時分ここィ泊まるんでございますが、損料布団で、芸人に蒲団を貸します"(らくだ) |

|

|

|

| 丸竹 |

まるたけ |

年枝の怪談(青正蔵2:22) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区か |

横浜の寄席という.

"横浜が開けまして(中略)丸竹という寄席ができまして、そこィ、春風亭柳枝という、これァ二代目の師匠でございます"(年枝の怪談) |

|

|

|

| 福富町 |

ふくとみちょう |

土耳古息子(新潮新作:06) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区福富町東通,中通,西通 |

作家による書き落語で,歓楽街としての用例.旧赤線.今もそれらしい.

"横浜を福富町、名古屋を中村"(土耳古息子) |

福富町 |

|

2003 |

| 真金町 |

まがねちょう |

吉住万蔵(青圓生11:22) 1件1題 (東京1件) |

横浜市南区真金町 |

真金町(まかねちょう).歓楽街としての用例.旧青線.今はらしくない.

"横浜へ行きますとあの、真金町という所がありました、あすこへはよく素見に行きましたもので"(吉住万蔵) |

真金町の概観 |

|

1998 |

| 清正公 |

せいしょうこう |

三題噺怪化写絵(東京絵入新聞 (1887)) |

横浜市中区長者町 |

日蓮宗栄玉山常清寺.もと吉田町にあり,熊本の清正公を勧請した.長者町の清正公と呼ばれていたが,明治7年に(震災後との説明もある)久保山(南区清水ヶ丘)に移転した.旧地に近い長者町9には清正公堂が祀られている.清正公堂別院を吉田新田の開発者である吉田勘兵衛の住宅跡に,吉田家12代目が勧請したとある.5月4・5日の大祭には,しょうぶ入り御勝守が授与される.

"こりゃァ吉田町の清正さまから出る悪病除の御祈祷札ダ"(三題噺怪化写絵) |

清正公像 |

|

2020 |

| 千歳町 |

ちとせちょう |

久太のゆすり(娯楽世界, 13(6) (1925)) |

横浜市中区千歳町あたり |

「久太のゆすり」は,三遊亭圓馬が演じた「お若幸吉」と題する長い人情噺の一節.ロケット公園という愛称の千歳公園から向こうが,現在の千歳町になる.長者町の簡易宿泊所も迫っており,この公園にも訳もなくたたずむ男がちらほら居た.現在は住宅地だが,かつては遊廓も近く,料亭があるような場所だった.

"今日しも横浜の千歳町に湖月と云ふ立派な料理屋がございます"(久太のゆすり) |

千歳公園から千歳町を望む |

|

2020 |

| 潮汲橋 |

しおくみばし |

京鹿子血染振袖(人情世界, 1-5 (1896)) |

横浜市西区元町あたりか |

不明.元町を南に登る,汐汲坂という坂が現存する.登り口の幼稚園敷地には,中島敦の「山月記」文学碑がある.日中は車両の通行が禁じられた急坂を登ると,坂下の中村川がちらりと見える.そこに架かっている人道橋には,市場通り橋と書かれており,残念ながら汐汲橋ではなかった.そもそも,川の水を汲んで製塩するのは,おかしな気がする.

"夜半にそっと家を抜出し市中の潮汲橋迄参りまして"(京鹿子血染振袖) |

汐汲坂から中村川 |

|

2020 |

| 山手 |

やまて |

巌亀楼亀遊(文芸倶楽部, 6(10) (1900)) |

横浜市中区山手町あたり |

中村川南側の高台.外国人居留地をしのばせる西洋館や教会群がならんでいる.浜側から,港の見える丘公園,外国人墓地,元町公園,女学校,イタリア公園.元町公園に置かれている自働電話は,お地蔵さんが電話をかけている地口行燈の絵柄を思い出させる.下谷4770番,菅原さんを呼んでくれは,円歌の「呼び出し電話」.

"海岸通り山手の方に居留地といふものが出来て、欧米各国の人々が蒐まって参るといふ"(巌亀楼亀遊) |

自働電話 |

|

2020 |

| 元町 |

もとまち |

ずっこけ(立名人名演05:01) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区元町 |

ファッションタウン,ショッピングストリート.山手居留地,進駐軍と何かと外国人に縁が深い.

"横浜の元町というところに、わたしのおばさんがいるから"(ずっこけ) |

横浜元町 |

|

1998 |

| 地蔵坂 |

じぞうざか |

王子の狐(講昭和戦前1:02) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区山手町,石川町 |

地蔵坂の上下に地蔵があったが髻地蔵とは呼ばないらしい.この写真は,堂内にあった坂下の地蔵で,坂上には交通安全地蔵があった.お地蔵様は,今は亀の橋南西詰に集められている.

"横浜の地蔵坂に地蔵様が勧請されまして、それで地蔵坂というのでございます"(王子の狐) |

地蔵坂地蔵 |

|

1998 |

| 髻地蔵 |

もとどりじぞう |

王子の狐(講昭和戦前1:02) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区か |

地蔵坂にある地蔵という説明.

"その地蔵様は俗に髻地蔵と申しまして、狐がすべての人を欺して、髻を切ってしまう"(王子の狐) |

|

|

|

| 本牧 |

ほんもく |

龍の都(講明治大正4:64) など 3件3題 (圓朝1件, 東京2件) |

横浜市中区本牧元町など |

本牧の海蝕崖は残るが,埋立が進んだ結果,波が打ち寄せる景観はなくなった.記念碑とあるのは,本牧漁業協同組合が立てた本牧横浜の発展を回顧したもの.

"そうお前のように本牧の事ばかり言っちゃアいられない。嘘を佃は女郎のならい"(龍の都) |

記念碑 |

|

1998 |

| 十二天 |

じゅうにてん |

水中の球(講明治大正2:25) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区本牧十二天 |

十二天神社は本牧の鼻にあった.本牧神社と合して区画整理された和田山へ移転した.

"どうも先だっては十二天へお供を致しました時"(水中の球) |

本牧神社 |

|

1998 |

| 根岸競馬場 |

ねぎしけいばじょう |

転宅(立名作5:11) 1件1題 (東京1件) |

横浜市中区根岸台 |

日本初の洋式競馬場で,現在は根岸森林公園となる.敷地内には,馬の博物館がある.森の奥に,廃墟のようなスタンドがそびえる.トキノミノルは,1951年,無敗でダービーを制した直後に破傷風で死んだ幻の名馬.

"埋地根岸へ行って馬駈けをみたりして"(転宅) |

トキノミノル像と旧スタンド |

|

2020 |

| 磯子区 |

いそごく |

林家三平真打ち披露興行(昭和の爆笑王 ご存じ林家三平傑作集, 毎日新聞社 (2008)) |

横浜市磯子区 |

林家三平(1)の真打ち披露興行の小噺.美空ひばり御殿のある町として登場する.美空ひばりの生誕地を記念して,磯子区役所前の歩道に碑が建った.

"ひばりちゃんなんて、ひばり御殿、横浜の磯子区"(林家三平真打ち披露興行) |

美空ひばり生誕記念碑 |

|

2009 |

| 埋地根岸 |

うめちねぎし |

転宅(立名作5:11) 1件1題 (東京1件) |

横浜市磯子区原町あたり |

根岸の埋立地で,崖をのぼったところに根岸競馬場がある.根岸駅から海側はすべて埋め立てられた土地で,その埋立は,大正期に原町から始まった.埋立地の変遷を示すモニュメントは,根岸駅前にある.

"埋地根岸へ行って馬駈けをみたりして"(転宅) |

根岸埋立地の変遷 |

|

2020 |

| 磯子 |

いそご |

海水浴(長屋討論会:07) 1件1題 (東京1件) |

横浜市磯子区 |

かつての海水浴地.埋立が進み,山は巨大ホテル,海側は工場のタンク群がならぶ.

"磯子か。そうでもねえ"(海水浴) |

磯子駅から |

|

2003 |

| 杉田 |

すぎた |

八笑人(明治大正落語名人選集 9, 日外アソシエーツ (2018))など |

横浜市磯子区杉田 |

杉田では,かつて果樹用の梅林が栽培され,大ぶりの実が採れた.江戸時代の名所記に描かれる梅見の名所でもあった.これの復活をはかっている妙法寺境内には,天覧梅や英照皇太后昭憲皇太后御観梅之地の碑がある.高台の梅林小学校の校庭周囲に,特産の杉田梅,白加賀,豊後梅,薄紅梅などが植えられている.

"水戸の梅林へ行くとか、杉田の梅へ行くとか、汽車の便を借りまして"(八笑人) |

杉田梅 |

|

2020 |

| 金沢 |

かなざわ |

大山詣り(弘文柳枝:04) など 4件4題 (圓朝1件, 東京3件) |

横浜市金沢区 |

阿字池をはじめ,称名寺の庭園は最近整備された.隣接して北条実時の書庫に始まる金沢文庫がある.

"金沢沖でもって舟がしっくる返って死ンじゃったって?"(大山詣り) |

称名寺 |

|

2023 |

| 金沢八景 |

かなざわはっけい |

百人坊主(講明治大正4:03) など 21件3題 (東京21件) |

横浜市金沢区 |

平潟落雁,乙舳帰帆,洲崎晴嵐,内川暮雪,瀬戸秋月,小泉夜雨,称名晩鐘,野島夕照が金沢八景になる.「大山詣り」の戻り道に,金沢八景を見物しようと言い出したことが悲劇の始まり.金沢八景を一望したという能見堂跡に写真の碑が建つが,今はここからは何も望めない.

"とてものついでに金沢八景を見物して往こうじゃアねえか、とこう言い出すと、たちまちのうちにみんなの気が乗って"(百人坊主) |

金沢八景根元地碑 |

|

2023 |

| 野島 |

のじま |

大山詣り(三一大系2:12) など 5件1題 (東京5件) |

横浜市金沢区野島町 |

金沢八景の一つ,野島の夕照.今も釣り船がずらりと並んでいる.

"金沢を無事に見て、野島に行き、伊吹屋って船宿から船に乗って"(大山詣り) |

夕照橋より野島 |

|

2023 |

| 飛石 |

とびいし |

浮れ羽子板(金升落語集, 求光閣 (1907)) |

横浜市金沢区瀬戸10 |

臨済宗金龍院境内にある名石.境内の高台は,九覧亭と呼ばれる展望台で,金沢八景を一望したという.この途中にあった飛石は,金沢四石の一つに数えられる.文化9(1812)年の地震で落下した.九覧亭登り口の塀の奥に,草に覆われた飛石を瞥見できる.

"夜明ぬ中に飛石の洲崎をはなれ船に乗り"(浮れ羽子板) |

飛石 |

|

2020 |

| 六浦 |

むつうら |

ざこ八(柳家小満ん口演用「てきすと」 23, てきすとの会 (2017)) |

横浜市金沢区六浦あたり |

小満ん師の修業時代.久々に実家に戻ったら,すっかり様子が変わっていたと,「ざこ八」の鶴吉の里帰りにつなげている.六浦は,金沢八景駅周辺で,中を六浦川が流れている.1万2千石小藩,六浦藩があった.その陣屋は駅西の路地にあり,民家の石段だけが残っている.

"あたしが噺家に成って四年間の内弟子が終わって、初めて六浦、大道の実家へ帰った時"(ざこ八) |

六浦藩陣屋跡 |

|

2020 |

| 大道 |

だいどう |

ざこ八(柳家小満ん口演用「てきすと」 23, てきすとの会 (2017)) |

横浜市金沢区大道 |

前項の続き.六浦から大道へは,鎌倉行きのバスが通じている.朝夷奈切通しを通る古道らしく,鼻欠地蔵と呼ばれる磨崖仏が大道の切り通しにある.鼻どころか,顔のあるのもよくわからない.

"あたしが噺家に成って四年間の内弟子が終わって、初めて六浦、大道の実家へ帰った時"(ざこ八) |

鼻欠地蔵 |

|

2020 |

| 峰の灸 |

みねのきゅう |

強情灸(弘文志ん生1:13) など 9件1題 (東京9件) |

横浜市磯子区峰町709 |

浄土宗 円海山護念寺.「強情灸」の舞台.現在も灸をすえてくれる.訪れたのは早朝のため,熱い灸をすえずに済んだ.

"えェ?峯の灸を?(中略)なんてったって熱いという評判だから"(強情灸) |

峰の灸護念寺 |

|

1998 |

| 戸塚 |

とつか |

笠と赤い風車(青正蔵1:22) など 25件15題 (東京25件) |

横浜市戸塚区 |

お軽勘平の道行は,判官切腹の四段目の後に来る華やかな舞踏劇.「百年目」の堅物番頭が,「落人」(おちびと)という本を見つける.道行の場碑は戸塚町の南端国道1号南側に立つ.

"その晩の泊まりが戸塚の宿。みんなの寝静まるのを待って、もうこんなところにゃァ用はねえと"(笠と赤い風車) |

お軽勘平 戸塚山中道行の場碑 |

|

1997 |

| 戸塚の隧道 |

とつかのずいどう |

西京土産(講明治大正2:36) 1件1題 (東京1件) |

横浜市戸塚区信濃町~保土ヶ谷区境木町 |

「西京土産」は,鼻の圓遊が演じた関西訪問記.戸塚の隧道とは,1887年に東海道本線に完成した清水谷戸トンネルのこと.現在残ってい日本最古の鉄道トンネルで,写真の左側,上り線の方がそれ.

"戸塚の隧道をはいる時などは地獄へ入るような事でございます"(西京土産) |

清水谷戸トンネル |

|

2012 |

| 程ヶ谷 |

ほどがや |

茗荷宿屋(騒人名作03:25) など 14件10題 (東京14件) |

横浜市保土ヶ谷区 |

東海道の保土ヶ谷宿.碑のはまった塀の向こうは苅部本陣の門.

"せめて程ヶ谷か戸塚あたりまで行って泊まろうと思うのに"(茗荷宿屋) |

保土ヶ谷宿本陣跡碑 |

|

1997 |

| 河合村 |

かわいむら |

二八稲荷(講昭和戦前3:01) など 3件1題 (東京3件) |

横浜市か |

神奈川在という.ここ出身の孝行娘が金を盗んだ.名人のソロバン占いが怖くて,先生のところにやって来て自白することになる.

"私はこの在の河合村の百姓与左衛門の娘でお梅と申します"(二八稲荷) |

|

|

|

| 三沢檀林 |

みつざわだんりん |

お神酒徳利(青圓生08:02) など 3件1題 (東京3件) |

横浜市神奈川区三ツ沢西町16 |

法華宗豊顕寺.かつては檀林とし学寮を作っていた.学寮の名残の赤門が残っている.算盤占いをする深夜に響く鐘が,三沢檀林からのもの.境内の藤原伴鹿の墓碑には,"かねの音きこへぬ山のおくにこそ…"とある.一見して鐘はなかった.

"刻限をはかっておりますうち、三沢檀林で打ちだした八刻の鐘"(お神酒徳利) |

三沢檀林豊顕寺赤門 |

|

2016 |

| 菊名 |

きくな |

電車風景(新風新作:08) 1件1題 (東京1件) |

横浜市港北区菊名 |

「電車風景」,だから大口きくな!

"あ、その菊名で降りたんだ"(電車風景) |

JR 菊名駅 |

|

2023 |

| 新横浜 |

しんよこはま |

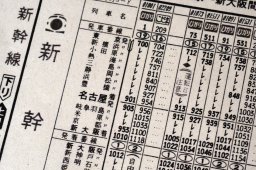

飛ンデルジャンボハ翔ンデナイ(立円丈:15) 1件1題 (東京1件) |

横浜市港北区篠原町 |

新横浜駅.新幹線と航空機との対比で使われた用例.この落語が演じられていた当時,ひかり号の多くは新横浜駅を通過していたので,地上に降下する必要はなかった.

"ひかり131号は東京駅を発ち、新横浜で高度八六〇〇に達し、水平運転をし"(飛ンデルジャンボハ翔ンデナイ) |

東海道新幹線時刻表 |

|

2022 |

| 横浜アリーナ |

よこはまありーな |

太作親父と隆FO息子(ワニ文庫:12) 1件1題 (東京1件) |

横浜市港北区新横浜3-10 |

ここを多用する宗教団体の用例1件のみ.

"本日は横浜アリーナで、大川隆FO主宰先生の講演会があったのでアール"(太作親父と隆FO息子) |

横浜アリーナ |

|

2000 |

| 小机 |

こづくえ |

太田道灌(講明治大正6:24) 1件1題 (東京1件) |

横浜市港北区小机町 |

上杉家に反乱した長尾景春軍と太田道灌との戦.道灌は用例の歌を詠んで,指揮をとった.「小机はまず手習いのはじめにて いろはにほへとちりぢりとなる」とも.文明10(1489)年に落城した.

"小机は先ず手習いの始めにていろはにほへと敵はちりぬる というんだ。その位歌道に通じた方だ"(太田道灌) |

小机城址本丸跡 |

|

1997 |

| 横浜ズーラシア |

よこはまずーらしあ |

小説 任侠流山動物園(砂漠のバー止まり木, 講談社 (2008))など |

横浜市旭区上白根町 |

よこは動物園ズーラシア.1999年開場の横浜市立動物園.世界三大珍獣のひとつ,オカピが見られる.丘陵地にゆったりとした園地が作られているが,その分,どの駅からも遠く,公共交通で行くのに手間がかかった.

"横浜ズーラシアかい、多摩動物園かい"(小説 任侠流山動物園) |

ズーラシア入口 |

|

2009 |

| たまプラーザ |

たまぷらーざ |

鉄拐(落語進化論, 新潮社 (2011)) |

横浜市青葉区美しが丘1 |

志らくの「鉄拐」に出てくる.上海屋の支店がある.東急田園都市線のたまプラーザ駅は,地下ホームが外界とつながる開放感あふれるつくり.余談だが,和歌山県の貴志駅前には,たまぷらざがあってニヤリとした.

"日本では南浦和、青物横丁、たまプラーザ駅前……"(鉄拐) |

たまプラーザ駅 |

|

2011 |

| 十日市場 |

とうかいちば |

侠客小金井桜(毎日新聞 (1898)) |

横浜市緑区十日市場町 |

小金井小次郎の一代記にちらりと出てくる地名.中世に十日市が開かれていたことによる地名だが,今は市の跡はない.駅周辺をうろうろしていたら,道路まで商品があふれ出ている元気な八百屋が,かろうじて見つかった.

"相州十日市場の宗次郎と云ふ者にて、今一人は子分の某なり"(侠客小金井桜) |

十日市場の八百屋 |

|

2019 |

| 長津田 |

ながつだ |

弘法の松(かわさき落語草紙, まつ出版 (2008)) |

横浜市緑区長津田 |

川崎に伝わる民話を題材にした新作落語に,なぜか横浜市の地名が出てきた.常夜燈は,矢倉沢往還長津田下宿と上宿にある.写真のものは,文化14(1817)年に大山講中が建てた.

"おっ母、長津田の医者の所に、いい薬があるそうだ"(弘法の松) |

長津田下宿常夜燈 |

|

2017 |

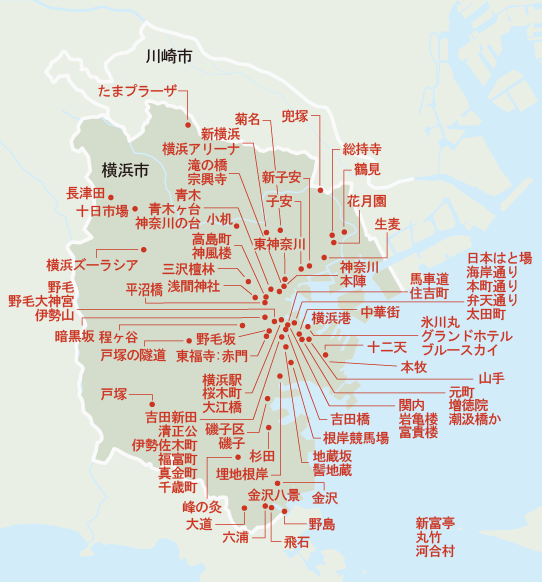

神奈川県

神奈川県

圓朝地名図譜

圓朝地名図譜